Quel plaisir, après des années et des années de chroniques sur les nouvelles parutions concernant le 9e art, de continuer à découvrir des auteurs prometteurs qui, d’emblée, semblent vraiment maîtriser les codes narratifs et graphiques de la bande dessinée ! C’est d’autant plus méritoire quand il s’agit d’un premier album en ce domaine : ce qui est le cas de Pierre Alexandrine avec son « Amourante ». Ce dense ouvrage de 230 pages, édité chez Glénat, nous propose un voyage aussi palpitant qu’amusant à travers les époques et les lieux, en remettant en question notre obsession tout à fait compréhensible de plaire perpétuellement et de ne pas mourir…

Lire la suite...COMIC BOOK HEBDO n°79 (04/07/2009)

Cette semaine, que lire en vacances ? La réponse ici même avec une petite sélection de quelques-uns des albums les plus intéressants qui sont sortis ce premier semestre.

GOD SAVE THE QUEEN (Panini Comics, Vertigo GN)

GOD SAVE THE QUEEN (Panini Comics, Vertigo GN)

Si vous aimez les œuvres sulfureuses, étranges, hypnotiques, les histoires déjantées et la peinture, si vous aimez être dérangés, bousculés, interrogés, si vous aimez comprendre en étant perdus, alors cet album est fait pour vous. Tout droit sorti de la cervelle de Mike Carey et des pinceaux de John Bolton, God save the Queen est une création 100% britannique, de la meilleure veine, celle des auteurs qui réfléchissent et délirent, ne cessant d’apporter du sang frais depuis plus de 20 dans l’univers des comics, osant ce qu’on n’ose pas ailleurs. God save the Queen nous raconte comment Linda, une adolescente assez blasée mais néanmoins en quête d’elle-même, se retrouve mêlée à un combat entre deux reines du monde de Féerie. Arpentant Londres à la recherche de sensations fortes, Linda, accompagné par son ami Jeff, finit par faire connaissance avec une bande de jeunes désœuvrés mais « cools » réunis autour de Verian, un jeune homme froid et fascinant. Mais le « cool » ne dure pas longtemps, car tout ce petit monde se shoote au Cheval Rouge, mélange de sang et d’héroïne, faisant plonger Linda dans une dépendance qui s’ajoute à celle du cœur… Le hic, c’est que ce n’est ni le trip ni l’overdose qui se trouve au bout du chemin, mais un monde fantastique où elfes et fées se battent pour l’équilibre du pouvoir et de leur univers. L’ancienne reine Mab la folle entend en effet bien reprendre le pouvoir sur son royaume et chasser la reine Titiana de son trône. Entre drogue, délire, réalité et surnaturel, Linda se retrouve malgré elle au carrefour de deux dimensions, de deux vérités, l’une pénétrant l’autre par des chemins qui remettent la conscience du monde en question. Bref, God save the Queen est le genre d’œuvre qui fait réfléchir tout en nous emmenant au-delà de nos propres frontières de l’imaginaire, se propageant longtemps en écho après avoir refermer le livre. Le scénario de Mike Carey est impeccable, labyrinthique à souhait, et les peintures de John Bolton sont absolument géniales. La première planche de l’album, où Mab arrive du fin fond des cieux sur un char tiré dans les airs par une hermine blanche ailée, laisse d’entrée le lecteur pantois devant la subtile puissance de cette image… Tout au long du récit, Bolton alterne peintures fantastiques à la Rackham et hyperréalisme pop, explorant les nuances tout autant que les évidences, jouant superbement sur les couleurs, les ombres et les lumières pour nous offrir une sorte de patchwork hallucinant, interaction de folie et de réalisme, de figuratif et de d’imaginaire, de conscient et d’inconscient. Les couleurs et les formes se mélangent jusqu’à nous plonger dans l’envoûtement le plus profond. On ressort de l’album dans un drôle d’état, demandant quelques secondes pour tenter de reprendre pied avec le réel. Mais quel réel ?

JOKER (Panini Comics, DC Icons)

JOKER (Panini Comics, DC Icons)

Ahhhh… le Joker… Comment continuer à inventer ce personnage si historique et récurrent qu’il a déjà de loin dépassé les stades du galvaudage, du génie, du ridicule et du flamboyant, pourrissant la vie de Batman depuis des décennies et toujours aussi dingue… Toujours aussi dingue ? Voilà peut-être un élément intéressant afin de comprendre cet album et ceux qui se créeront dans le futur… Car on pourrait avoir fait le tour du Joker depuis longtemps si cette propension infinie à délirer sans fin sans qu’aucun scénariste, aucune logique éditoriale ne semblant pouvoir l’endiguer, n’était pas aussi puissante, si hypnotique… Pour peu qu’un auteur inspiré et talentueux se donne la peine de revisiter le mythe, et c’est reparti pour un tour ! Chouette ! C’est le cas ici avec l’inspiré et talentueux Brian Azzarello, dont le scénario direct et subtil est magnifié par les dessins impressionnants de Lee Bermejo (dont je vous parlais récemment sur un autre titre batmanien : Batman/Deathblow). Grâce à la géniale série 100 Bullets, vous connaissez le goût d’Azzarello pour les histoires noires à lourds relents policiers, son sens parfaitement huilé de la narration et de la mise en scène, sa manière inimitable d’amener un récit à son terme sans le fermer pour autant. Eh bien vous ne serez pas déçus par cet album qui réunit toutes les qualités de l’auteur, sans parler du talent de Bermejo pour les images fortes et noires, nous plongeant sans ambiguïté dans des atmosphères sulfureuses à souhait. Aidé par Mick Gray à l’encrage et bénéficiant des très belles couleurs de Patricia Mulvihill, ce dessinateur nous propose une version du Joker et de son univers qui laisse une impression glaciale par un certain réalisme fantasmé. En voyant la manière dont il a dessiné le Joker, on ne peut s’empêcher de penser à l’acteur Heath Ledger qui incarna ce personnage avec génie dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan, exploitant un côté très concret de ce physique ô combien particulier, lèvres fendues en avant. L’effroi qui en découle ne peut que servir à merveille toute la complexité morbide de ce vilain qui tient ici le haut de l’affiche avec un panache écœurant.

Car le Joker est revenu. Oui. Je vous dis que oui. Libéré de l’asile d’Arkham. En plein jour. Légalement. Sale temps. Revenu à la « vie civile », le Joker s’aperçoit que les choses ont changé pendant son absence, à Gotham City. Là où jadis il régnait et commandait à ses sbires, se faisant maître des territoires intéressants à conquérir, fructifiant ses acquis par sa mainmise sur les gangs en place, il n’est désormais plus rien qu’une ancienne terreur. L’argent, les biens, le mobilier et l’immobilier, les contacts : tout a continué sans lui, et son règne n’est plus qu’un souvenir pour les petits rois qui ont pris le pouvoir. Alors il faut réagir. Et vite. Et fort. Dans sa quête abrupte pour reconquérir son autorité, le Joker est accompagné d’une de ces petites frappes si prévisibles, si faites pour ne rester que des petites frappes malgré leur appétit de monter dans l’échelle du crime. Un outil idéal pour le Joker, et il ne va pas se gêner. Il va même trouver en Jonny Frost (oui, c’est son nom, sans h) un allié de « poids » par son inconséquence et ses rêves de gloire malsaine. Et c’est même ce qui plaît autant au Joker : il va trouver en Frost l’occasion rêvée d’exprimer tout son vice et sa perversion, se jouant de lui comme un chat avec une souris. Cet album nous raconte donc comment le Joker revient sur le devant de la scène, conscient d’éveiller automatiquement la colère de son ancien et historique ennemi : Batman, bien sûr. Mais le justicier névrosé et habillé en chauve-souris n’apparaîtra que le moment opportun, de manière absolue et elliptique, selon le bon vouloir d’Azzarello qui une nouvelle fois touche à la perfection dans le rythme et le dénouement. Même ceux qui ne sont pas des fans de l’univers DC ne peuvent que prendre terriblement goût à ce genre d’embardée artistique. Un très bon album, vous l’aurez compris…

AU CŒUR DE L’EMPIRE tome 3 (éditions Kymera)

AU CŒUR DE L’EMPIRE tome 3 (éditions Kymera)

Merci, Éric Bufkens, d’aller jusqu’au bout de vos passions. Grâce à Kymera, nous pouvons enfin lire l’intégralité d’Au Cœur de l’Empire, cette suite haute en couleurs des Aventures de Luther Arkwright que cette maison d’édition avait édité en 2006. Pour ce qui est de la fin tant attendue de cette saga étonnante, que vous dire ici sans dévoiler la trame du dénouement de ce récit..? Impossible, tant Talbot a resserré l’intrigue dans un entrelacs d’événements se télescopant de plus en plus rapidement dans le temps, se rejoignant dans une spirale d’angoisse semblant inéluctable… Car oui, je vous le rappelle, l’univers entier risque de nous exploser à la figure à cause d’une horrible menace, et lorsque débute cet album, il ne nous reste plus guère que 5 heures à vivre avant la fin des temps. Le compte à rebours s’égrène tout au long du récit, avec une célérité grandissante, et s’il n’y avait l’humour ravageur de Talbot pour nous apaiser un peu, bien peu de lecteurs pourraient aller jusqu’au bout de l’ouvrage sans succomber à une crise cardiaque ! C’est justement – et encore une fois – ce mélange des genres si cher à Talbot qui fait de cette œuvre bien plus qu’une simple aventure fantastique : derrière les apparences, en sous-jacence dans les faits les plus « anodins » se cachent toujours une pensée de l’auteur, une attention, une intention. Intention de dire, d’agir, de créer pour dire quelque chose, mais jamais comme on pourrait l’attendre. Complètement décalé, Talbot l’est. Complètement déjanté, Au Cœur de l’Empire l’est. Mais rarement folie est plus lucide, plus juste, plus pertinente, que dans les ouvrages de ce grand auteur anglais. Entre une terreur folle de mourir et un accès de pétomanie, entre un équilibre cosmique et l’éclat d’un argot bien choisi, nous naviguons dans un contexte où nos repères habituels sont quelque peu secoués, et c’est parfait ainsi !

Onirique et sarcastique, grandiose et grotesque, colérique et humaniste, Au Cœur de l’Empire s’inscrit bien dans l’esprit de Talbot, abordant des sujets importants dans un délire présumé. Avec des pointes qui ne trompent pas, comme Luther Arkwright qui – à la fin de l’album – répondra avec véhémence à un monsieur comme il faut : « Montrez-moi un pays en attente d’un leader fort et je vous montrerai une nation de moutons ! » Vous retrouverez dans cet album tous les personnages de la saga : Fairfax, Luther, Vickie, Angela, Hiram, Gabriel, Anne, et Barberini, ce moine fou et destructeur… Luther devra apprendre à sa fille Victoria à se servir de ses pouvoirs psioniques ; Angela et Hiram vont se rendre compte à quel point le pouvoir en place et ses sbires ne veulent engendrer que violence envers le peuple ; Fairfax, Nelly et quelques combattants de la liberté vont tenir tête à l’oppression ; et dans le complexe Wotan, Rose et ses équipiers vont avoir bien du mal à sauvegarder l’équilibre cosmique au fur et mesure que l’Apocalypse se rapproche… Quant à Henry, le fils assassiné de Luther, cette histoire nous montre combien les enfants sont source de bien des problèmes pour leurs parents… Le style de Talbot, ici avec ses cernés gras et ses traits internes fins se rapprochant de la logique esthétique de l’Art Nouveau et des vitraux, génère des images fortes et expressives, sublimement mises en couleurs par Angus McKie. Je pourrais vous parler encore des heures et des heures de Bryan Talbot et de ses œuvres, mais à un moment il faut savoir s’arrêter, et laisser les lecteurs découvrir par eux-mêmes ce qui donne aux comics leurs lettres de noblesse. Noblesse punk, évidemment… isn’t it, Bryan ?

THE TWELVE vol.1 : UN SIÈCLE DIFFICILE (Panini Comics, 100% Marvel)

THE TWELVE vol.1 : UN SIÈCLE DIFFICILE (Panini Comics, 100% Marvel)

Straczynski, Weston : l’affiche est bonne, ce qui devrait normalement être synonyme d’œuvre de qualité. Eh bien c’est le cas ! The Twelve est un très bon comic dont la moitié du récit initial en 12 épisodes vous est proposée dans cet album. En ayant comme l’un de ses thèmes récurrents l’exploration fantasmée et historique des super-héros fondateurs, Alan Moore ne se doutait pas qu’il allait influencer – par ricochet, en différé, des années plus tard – des tendances éditoriales et artistiques empruntant cette voie avec un tel engouement. Et le public aime ! Alors… tant que le talent est là… le syndrome Watchmen peut continuer à faire des merveilles là où beaucoup n’arrivent pas à s’extirper de la norme linéaire. Avec The Twelve, nous avons affaire à une très belle exploration affective des super-héros et de leurs névroses, de leurs capacités et incapacités à être, à exister. C’est donc tout sauf un comic plein de BING et de BANG (même si ça chauffe parfois), mais bien la chronique d’une mort et d’une résurrection annoncées pour nos surhumains qui est ici exprimée avec la belle humanité de Straczynski. C’est d’ailleurs l’humanisme tout sauf naïf de cet auteur qui donne un ton non condescendant à l’œuvre, ce qui nous sauve de bien des clichés à craindre en de pareils contextes !

Que nous raconte donc The Twelve ? L’histoire se déroule aujourd’hui, et aujourd’hui, dans l’univers Marvel, c’est l’après Civil War. Les données sont changées. Il ne s’agit pas d’une évolution mais d’une révolution. Et elle tient lieu de réalité. Alors imaginez ce que ressentiraient des super-héros de la seconde guerre mondiale s’ils se réveillaient non pas en 1964 comme Captain America, mais en 2008, après 60 ans d’un sommeil léthargique ? Eh bien c’est ce qui arrive à douze d’entre eux. Jadis héros mythiques, les voici débarquant dans notre monde actuel, devant comprendre et assimiler la chose, et tout redécouvrir, appréhender les avancées technologiques, sociales, politiques qui les prennent à la gorge. Sitôt réveillés, sitôt recensés par le gouvernement ? Houla, ça va un peu trop vite pour eux, tout ça, d’autant que certains doivent faire le deuil d’une épouse, d’un proche, qui eux ont vieilli puis disparus. C’est un véritable choc psychologique que subissent ces super-héros en revenant à la vie ainsi. La vie, oui, mais laquelle ? Tout a disparu ou presque, ce qui marchait avant ne marche plus et inversement, et surtout… quelle réalité à se donner à soi, lorsque ce qu’on est appartient au passé ? Selon leur caractère et leur personnalité, nos douze héros vont bien sûr réagir différemment. Ces différentes personnalités sont d’ailleurs assez bien trouvées, juste ce qu’il faut de kitch et de mythe pour que ça fonctionne dans un équilibre prêt à déraper. Il y a : la belle et froide Veuve Noire (non non, pas Natasha) qui tue par simple toucher ; Mr E, sorte de Spirit ; Master Mind Excello, aux sens super aiguisés ; Fiery Mask, capable de plonger votre âme dans l’insoutenable ; Rockman, un super costaud en carapace, roi du monde souterrain ; Captain Wonder, au look et à la force cosmiques, capable de voler ; le robot Electro, en contact psy avec son créateur ; Dynamic Man, puissant héros volant ; le Témoin, veillant à ce que ceux qui doivent vire ou mourir suivent bien leur chemin ; et puis Blue Blade et Laughing Mask, deux personnages hauts en couleurs et forts en gueule mais sans super-pouvoirs, tout comme le Reporter Fantôme, le dernier des douze, mais aussi le narrateur de cette histoire… Les personnages sont attachants, l’histoire riche et bien menée, les dessins de Chris Weston sont – comme d’habitude – excellents : que demander de plus ? Bah, le second volume, tiens !

SLEEPER vol.2 : TOUS LES FAUX MOUVEMENTS (Panini Comics, 100% Wildstorm)

SLEEPER vol.2 : TOUS LES FAUX MOUVEMENTS (Panini Comics, 100% Wildstorm)

Bon dieu, revoilà Holden Carver… Préparons-nous à un gros coup de grisou, à du soufre et de la luxure, des emmerdes à n’en plus finir, des ambiances sombres et de la douleur, des situations inextricables… sans parler des coups de flingues, des mensonges assassins, des panneaux avec écrit « DANGER », des sentiments de survie et d’amour, et des manipulations au millième degré. Va falloir serrer les miches si vous voulez aller jusqu’au bout de cet album, mes petits chéris. La belle mécanique qu’a enclenché Ed Brubaker avec Sleeper continue donc de se refermer inexorablement sur le héros qui – quoi qu’il puisse faire – semble voué à rester dans la position qui est la sienne : littéralement invivable, intenable, insupportable, tout simplement impossible. Celles et ceux qui ne connaissent pas cette œuvre doivent se demander ce que je baragouine là… Petit rappel, donc. Holden Carver est un agent gouvernemental qui a été infesté par un artefact extraterrestre l’insensibilisant à la douleur et lui donnant certains pouvoirs étonnants. John Lynch, son boss, l’a réinséré dans le milieu en tant qu’agent ayant soi-disant exterminé ses coéquipiers, afin de révéler des comportements et de mettre à jour l’organisation sous-jacente du crime. Holden doit alors échapper aux autres agents, et se retrouve finalement recruté par Tao, un puissant criminel ayant le pouvoir de manipuler les consciences. Holden infiltre petit à petit l’organisation, mais Lynch tombe dans le coma, ce qui veut dire que la seule personne qui puisse rétablir la vérité sur Holden et l’extirper de cette situation ne peut plus rien dire ni faire, situation qui empêche à jamais Holden de retrouver sa vraie vie (mais oui, décidément, cette semaine, par un pur hasard, il n’est question que de sommeil et de retour à la vie ! C’est dingue, ça, non, quand même ?). Holden est coincé, foutu, obligé de continuer à jouer le rôle qu’on lui a attribué, le mettant en danger de tous côtés, traître parmi les traîtres, se demandant si finalement il n’est pas en train d’aimer cette vie de dingue, et le personnage qu’il endosse. Est-ce mieux qu’avant, malgré l’insupportable à gérer ? Holden est-il aussi devenu insensible à la douleur morale, à celle de se perdre complètement ? Les frontières deviennent de plus en plus floues pour lui, et ce n’est pas ses rapports « amoureux » avec Miss Misery (de l’organisation de Tao) qui vont l’aider à reprendre pied, car la belle griffe pendant l’amour comme avec un scalpel, et se repaît d’une manière générale de la violence absolue avec une jouissance terrible. Demandez le programme… si vous êtes toujours en vie…

Ce volume 2 est déjà une charnière, dans la série, puisqu’il perce l’abcès sans rien résoudre de la situation, avancée lourde de conséquence qui ne fait qu’enfoncer Holden dans la m… et ne lui laisse finalement que peu de choix hormis celui de changer et de devenir quelqu’un d’autre. Ses nerfs vont être mis à rude épreuve, car un événement important va à nouveau catalyser son espoir de s’en sortir. En effet, un type apparaît à un moment, et croise le chemin de Holden. Stupéfaction : l’homme dit venir de la part de Lynch, et que le vrai dossier de Holden existe quelque part, qu’il peut lui permettre de le mener à cette seule preuve physique qu’Holden n’est pas un agent renégat et assassin, travaillant pour la pègre. Le choc. Mais comme d’habitude, rien ne va se passer comme il le faut, et les pièges et chausse-trapes vont grouiller de toutes parts. Sale temps, encore une fois. Je ne vous dirai évidemment rien de plus sur l’histoire sinon ça n’a plus d’intérêt, mais sachez que tout ceci est bien angoissant. C’est toujours aussi fort et poignant, explorant des strates humaines assez peu recommandables mais qu’on regarde en face, nous plongeant dans un bouillon d’humanité névrotique et paranoïaque. Plus qu’un polar réussi ou une intrigue d’espionnage savamment ficelée, Sleeper est une œuvre noire noire noire. Pas complaisante mais rude en diable. Possédant toutes les qualités des meilleurs œuvres noires américaines des années 40. C’est vraiment très très bon. Outre le scénario brillantissime de Brubaker, l’œuvre entière est totalement transcendée par la mise en pages et les dessins de Sean Phillips. En effet, comme je l’avais déjà souligné dans un précédent article, Phillips a transposé le découpage de Brubaker avec un talent fou, dans des mises en pages d’une acuité démente en ce qui concerne la narration. Je ne vous parle même pas de ses dessins efficaces et percutants, mais de la manière dont Phillips a agencé les scènes, chaque planche étant une petite expérience narrative en soi, avec comme fil conducteur un espace global où les cases sont réparties dans une mosaïque plus ou moins resserrée, imbriquées dans une composition où le sens de lecture se fait plus dans un cheminement d’ambiance visuelle que de linéarité, et ce toutle long de l’œuvre, ce qui est assez fortiche. Du coup, cette particularité graphique et narrative nous plonge dans une drôle d’atmosphère, et la lecture de Sleeper se démarque de celle de beaucoup d’autres œuvres n’arrivant pas à articuler ce genre d’intentions qu’on devrait voir plus souvent. Les forts contrastes que Phillips imprime à ses images donne à l’ensemble une grande noirceur, magnifiant la mise en page par un écrin sombre exprimant l’angoisse sous-jacente. Vous l’aurez compris, une œuvre forte et vénéneuse que je vous recommande vivement si vous n’avez pas peur du noir.

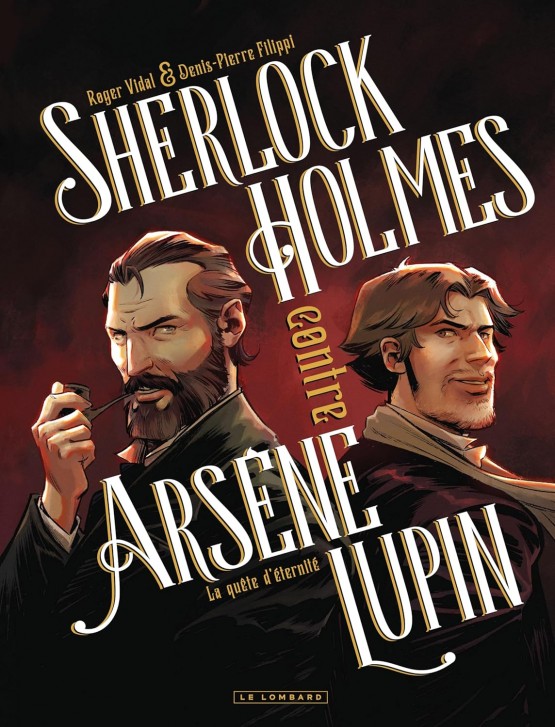

DAREDEVIL vol.2 : LE PROCÈS DU SIÈCLE (Panini Comics, Marvel Deluxe)

DAREDEVIL vol.2 : LE PROCÈS DU SIÈCLE (Panini Comics, Marvel Deluxe)

Deuxième volume de la réédition dans la collection Marvel Deluxe des épisodes maintenant mythiques de Daredevil réalisés par Brian Michael Bendis et Alex Maleev, parus précédemment dans la collection 100% Marvel. Le format plus grand de cette collection permet d’apprécier toujours mieux l’art de Maleev, si plein de nuances, de matières, de beautés visuelles qu’il convient de creuser par la rétine. Parfois, la forme participe au fond, et cette réédition cartonnée, sous jaquette, assez volumineuse et – comme je l’ai dit – plus grande, le passage de Bendis et Maleev sur Daredevil accède à un rang de classique moderne qui mérite un écrin digne de ce nom. Le présent volume reprend les trois arcs Le Procès du siècle, Le Petit Maître et Hardcore, soit les épisodes 38 à 50 parus initialement en 2003. Les habitués de cette chronique savent combien je suis dithyrambique sur cette série depuis le début, et il me semblerait un peu vain de revenir sur l’importance de ces histoires (pour elles-mêmes mais aussi pour l’importance qu’elles ont dans l’histoire globale du personnage), revenir sur le dessin génial de Maleev, avec ses contrastes, ses solarisations et ses matières, les couleurs fabuleuses de Matt Hollingsworth, la belle traduction de Nicole Duclos et les magnifiques couvertures reproduites. Oui… quand j’aurais redit tout ça, aurais-je dit quelque chose de nouveau par rapport à cette œuvre qu’il faut absolument lire, absolument ne pas rater, qu’on aime les comics ou pas ? Et me croirez-vous ? Car il ne faut pas croire tout ce qu’on lit.

Seule issue : tentez le coup. Allez-y. Lisez le Daredevil de Bendis et Maleev. Vous n’aimez pas les super-héros ? Laissez-vous tenter tout de même. Ce Daredevil-là lorgne plus du côté de James Cagney, s’engouffrant dans les ambiances du film noir le plus âpre, refoulant et exacerbant les pulsions, creusant dans la psychologie des personnages pour en tirer une dramaturgie qui va bien au-delà du règlement de compte final du gentil et du méchant. Loin des bagarres il y a les tribunaux, la prison, le mensonge, la vérité, l’identité et l’éthique, le meurtre et l’inéluctable, dans une spirale où l’action elle-même est étouffée par le poids de la réalité à assumer et traverser. En clair, Bendis a plongé Matt Murdock et Daredevil dans l’une des périodes les plus sombres de toute son histoire, l’enserrant inexorablement dans un contexte dont il ne pourra pas sortir indemne, quoi qu’il arrive. Profonde articulation sur le sens de l’identité, de la vie privée, du sens de nos actes et de nos vérités, le Daredevil de Bendis va là où beaucoup d’autre n’avaient pas su aller. Dans l’obscurité. Une obscurité littéralement transcendée par le génie graphique d’Alex Maleev qui nous offre des images et des mises en pages époustouflantes, brutes et sensibles à la fois, tout simplement fantastiques, noires, belles, extraordinaires, dans un réalisme ne coupant pas les ponts avec l’imaginaire. On notera que ce deuxième volume contient Le Procès du siècle, dessiné exceptionnellement par Manuel Gutierrez, Terry et Rachel Dodson (ce qui amène une coupure esthétique), et le fameux épisode 50 où chaque action de la bataille de Daredevil contre le Caïd est dessinée par un dessinateur différent : Gene Colan, Lee Weeks, Klaus Janson, John Romita, Joe Quesada, Mile Avon Deming et David Mack. Conclusion : vous savez ce qui vous reste à faire… Découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre.

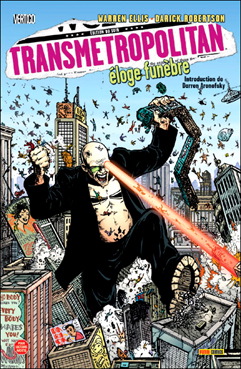

TRANSMETROPOLITAN vol.4 : ÉLOGE FUNÈBRE (Panini Comics, Vertigo Big Book)

TRANSMETROPOLITAN vol.4 : ÉLOGE FUNÈBRE (Panini Comics, Vertigo Big Book)

Tremblez, tremblez engeances despotiques de toutes sortes : Spider Jerusalem est de retour ! Quatrième volume de cette édition intégrale de cette série iconoclaste et géniale, reprenant les épisodes 37 à 45 (gasp ! plus que 15 épisodes et Spider ne sera « plus » qu’une relecture !). Rétrospectivement, on peut dire sans sourciller qu’après un premier volume complètement déjantée en forme d’ouverture provocante et jouissive, après un deuxième volume plus sage, la suite de Transmetropolitan n’a fait que gagner en profondeur, en révolte, en intelligence, en talent, tout simplement… Les thèmes abordés sont toujours aussi épineux et tabous, et l’envie de justice encore debout, afin de dénoncer les tueries politiques, la prostitution enfantine, l’éducation à la dérive, les combines et les meurtres, la lobotomisation télévisuelle et le mensonge médiatique, les valeurs primordiales qui foutent le camp à tout va. Oui, voilà vraiment une série qui fait mouche et tache et crunch dans le paysage éditorial, même six ans après la publication de son dernier numéro, restant malheureusement d’actualité quant à ce qu’elle stigmatise. On le sait – et c’est notoire – que Warren Ellis fait partie des successeurs de la vague britannique des années 80 (avec Grant Morrison et Garth Ennis, pour ne citer qu’eux) qui ont apporté un souffle, une critique et une audace aussi culottée qu’ancrée dans la réalité de nos dysfonctionnements humains modernes ; une bande d’auteurs embringués jouissivement dans la renaissance trash, sociale et culturelle des années 90 en Grande-Bretagne (rappelez-vous notamment le plus connu mais qui cache la forêt : Trainspotting… tiens tiens, Trainspotting, Transmetropolitan, tout ça sonne comme du chômage sous acide avec beaucoup de techno). Oui, Transmetropolitan fait vraiment partie de ces œuvres anglaises, irlandaises et écossaises qui ont ouvert leur gueule et craché leur rage de vivre désespérée et désorientée au sein de ce monde de plus en plus technologique, de plus en plus désincarné, en pleine déroute et sans respect, comme un rappel punk d’Orwell et d’Huxley. On met son couteau sur la table et on regarde la m… droit dans les yeux. Et on écrit, et on hurle dans le micro, et on filme, et on écrit, on écrit, on écrit, et on dessine, aussi. Oui, c’est Warren Ellis qui écrit et Darick Robertson qui dessine. Eh quoi, ça vous pose un problème ? J’espère bien, car sinon il faut changer de crèmerie, et retourner à des lectures moins corrosives. Ici, « sordide » peut être un adjectif normale, pour une assistante. Trois yeux pour un chat aussi. Et ça jure, et ça dit, et ça perce l’abcès de notre quotidien gangrené par l’injustice au pouvoir. Houla, faut que je me calme, moi, je vais avoir des problèmes… Et pourtant, comment parler d’un lion en écrivant sur un chaton ? Par souci de la vérité que défend Spider Jerusalem, chers lecteurs, je resterai intègre et ne faiblirai pas en syllabe, car nous devons passer du monde-vérité au monde-réalité, voilà ce que nous dit Ellis, voilà ce que nous raconte Transmetropolitan, voilà ce que nous offre ce magnifique album. On m’a souvent dit qu’il fallait que j’arrête de lire Nietzsche parce que c’est dangereux. Alors je vous le dis à mon tour, croyez-moi, je vous dis de me croire, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, ne lisez surtout pas Transmetropolitan, c’est crès crès dangereux, n’ouvrez surtout pas les yeux, et continuons tous à subir le sourire l’inacceptable le sourire aux lèvres (houla, faut vraiment que j’arrête, moi, sinon je vais vraiment avoir des problèmes !). Vous savez, je ne peux m’empêcher de penser à Warren, aujourd’hui, là, maintenant, en train de penser à Transmetropolitan. À ce qu’il a mis dedans. À ce cri de révolte que tous ses lecteurs ont reçu sans que le monde change pour autant. À cette bouteille survitaminée lancée avec la force de la dernière rage dans cet océan de merde où tente de subsister une certaine dignité de la vie. Il ne peut que se dire que c’est un échec… Comme Rimbaud, comme Artaud, comme Thoreau et autres révoltés géniaux: ça n’a rien changé. Toujours les mêmes bombes, toujours les mêmes viols, toujours les mêmes meurtres et la même dictature molle du quotidien qui nivelle par le bas et le déplorable. Qui pourra gueuler assez fort si Spider Jerusalem ne le fait pas encore assez, jusqu’à se tuer lui-même pour que la vérité sorte… Qu’est-ce que vous croyez ? Bien sûr qu’Ellis a créé Transmetropolitan pour essayer de bousculer l’inertie des consciences. Bien sûr que Transmetropolitan remue ce qu’il y a de plus dégueulasse en l’être humain et nous met cette médiocrité fascisante en face de nos responsabilités. Bien sûr qu’Ellis est un punk. Bien sûr qu’il dégueule sur ce qui heurte et blesse. Bien sûr qu’il est un enfant blessé par le déluge d’infamie qui nous sert de quotidien. Transmetropolitan est une œuvre dérangeante et nécessaire, outrageante et provocatrice, exubérante et cynique, politiquement incorrecte et décadente, rebelle et violente, humaine et pleine d’amour. Eh bien non, finalement, je ne vous aurais pas parlé de l’album et je n’ai même pas fait de paragraphes pour aérer mon texte, j’ai le syndrome Spider Jerusalem, et j’écris au cœur de la ville, sans m’arrêter, en une logorrhée épileptique et salvatrice, vous parlant à tous sans vous connaître et vous connaissant mieux que vous-mêmes, nous parlant à nous-mêmes de ce que nous savons mais qui ne trouvent jamais de mots assez imprimés pour qu’ils percent définitivement notre cécité, de manière effective et concrète. Lisez Transmetropolitan. C’est dangereux. Mais pas pour ceux qu’on croit.

Cecil McKINLEY