C’est au cours des années 1960 que Leone Frollo abandonne les bluettes destinées aux jeunes Anglaises pour les « fumetti per adulti » dont les magazines populaires au format de poche envahissent les kiosques transalpins. Loin de s’enfermer dans le genre, il s’oriente vers des productions plus valorisantes, mais toujours osées, souvent destinées à des magazines luxueux. Une nouvelle sélection des œuvres les plus représentatives de ce maître de l’érotisme —sensuel, mais néanmoins audacieux — est proposée dans ce second volume de « L’Art érotique de Leone Frollo ».

Lire la suite...« Tintin et les Picaros » : quand le héros raccroche…

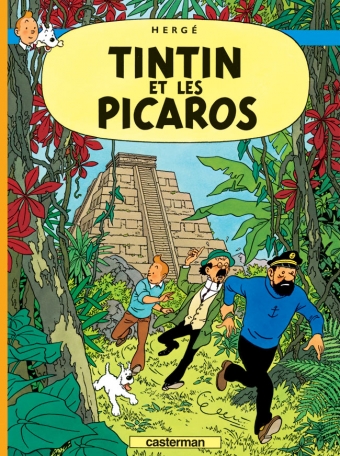

Le dernier épisode de « Tintin » (prépublié en 1975 dans le journal Tintin en Belgique et dans le Nouveau Tintin en France, l’album paraît dès l’année suivante chez Casterman) annonce la retraite prochaine du héros à la houppe. L’aventure y est laborieusement conduite par des personnages qui ne sont plus que leurs propres caricatures.

Des personnages réduits à leurs caricatures

Tintin demeure un garçon intelligent et plein de ressources. Mais il a complètement perdu le goût de l’aventure. Héros de celle-ci, il ne s’y est lancé qu’après l’avoir refusée par prudence. Nous avons là un Tintin antithétique de ce qu’il était auparavant.

Tintin vieillit. Il se gare, se range, aspire au repos, mais en conservant les signes extérieurs de la jeunesse : il délaisse son golf pour un pantalon façon jean, se promène en moto, vêtu d’un blouson sport, pratique le yoga, regarde la télé, et, par tous ces traits, ressemble à n’importe quel jeune des années 1970. Il évoque ces post-soixante-huitards cool, libérés et branchés, à la mode, mais les pieds sur terre, précurseurs des bobos d’aujourd’hui.

Haddock n’est plus que la caricature de lui-même. Son impulsivité habituelle tourne à l’excitation, à l’agitation pure. Il devient un matamore fonçant tête baissée sur le danger et donnant dans le piège que lui tend le colonel Sponsz.

Ce faisant, il rompt avec le refus de l’aventure dont il témoignait dans les histoires antérieures, où il aspirait à une existence douillette et casanière dans le luxe de son château, pipe aux lèvres et verre de whisky à la main. Et son verbe tourne ici à la plus commune vulgarité ; on est loin de l’originalité et de la richesse du lexique haddockien d’autrefois [1].

Tournesol devient lui aussi ridicule, avec son attirance extravagante pour la Castafiore et Peggy Alcazar, deux viragos obèses et autoritaires, de nature à tuer tout désir chez un homme normalement constitué ; ridicule également avec ses poses cabotines de fier défenseur des droits de l’homme. N’inventerait-il pas une substance propre à provoquer la phobie de l’alcool (et qui se révélera un atout décisif dans la victoire des Picaros), il ferait oublier qu’il est un grand savant.

Nestor se relâche, et n’est plus le majordome haut de gamme qu’il fut : non seulement il chaparde et écoute aux portes, mais il conçoit le capitaine comme un « patron », et non plus comme « Monsieur », ce qu’il ne se serait pas permis naguère, même en pensée ; et il tire au flanc, simulant un zèle hypocrite lorsqu’il est surpris par Haddock.

Enfin, il a délaissé son gilet rayé et son impeccable habit noir de domestique stylé pour une simple vareuse blanche.

« Une tragédie qui se répète tourne à la pitrerie », disait Hegel.

La geste tintinesque a fini, elle aussi, par donner dans la pitrerie, le cabotinage, la dérision, la parodie, avec pour acteurs, de vieilles marionnettes.

À l’évidence, les sixties et les seventies ne réussissent pas à Hergé.

Comme d’habitude, Hergé s’inspire du réel, mais pour créer un monde fictif original

Comme d’habitude, Hergé s’inspire du réel, mais pour créer un monde fictif original

Hergé, né en 1907, évoluait comme un poisson dans l’eau dans le monde des années 1930, 1940 et 1950. Il le sentait et le comprenait merveilleusement, avec ses transformations dans tous les domaines et ses convulsions politiques ; et il en était on ne peut mieux informé, faisant preuve d’une curiosité inlassable.

De plus, il révélait une aptitude prodigieuse à y trouver le matériau de ses histoires, lesquelles – et là réside une grande partie de son génie – ne donnent jamais dans l’engagement idéologique ou dans quelque œuvre de témoignage, mais forment un monde imaginaire à part, mû par ses propres lois, indépendant du réel dont il s’inspire, voire en contradiction avec lui.

De plus, il révélait une aptitude prodigieuse à y trouver le matériau de ses histoires, lesquelles – et là réside une grande partie de son génie – ne donnent jamais dans l’engagement idéologique ou dans quelque œuvre de témoignage, mais forment un monde imaginaire à part, mû par ses propres lois, indépendant du réel dont il s’inspire, voire en contradiction avec lui.

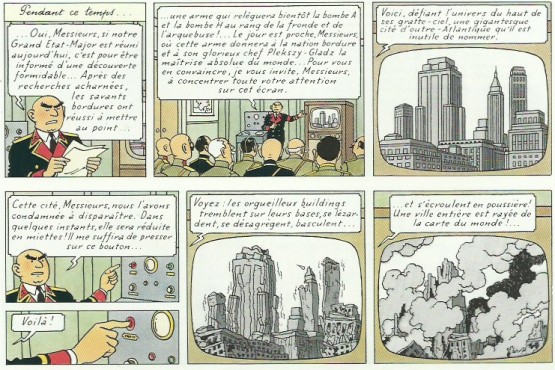

À titre d’exemple rapide, « Le Lotus bleu » montre l’échec des entreprises impérialistes du Japon, « Le Sceptre d’Ottokar » ressemble à un Anschluss raté entre deux pays purement fictifs. Et Hergé s’entend à brouiller les cartes, par jeu sans doute, mais surtout, mais parce que son monde est bel et bien original et indépendant du réel, même s’il lui ressemble : il est difficile de savoir si les faux-monnayeurs de « L’Île noire » sont des agents politiques ou de simples malfaiteurs ; par ailleurs, la Bordurie, ennemie héréditaire de la Syldavie ressemble à la fois à une dictature fasciste – par sa tentative d’Anschluss dans « Le Sceptre d’Ottokar », et, dans « L’Affaire Tournesol », les gabardines de ses policiers et la tête monoclée du colonel Sponsz –, et à une dictature communiste, en raison de la ressemblance de Plekszy-Gladz avec Staline et de son projet de destruction des villes américaines, évocateur des menaces soviétiques durant la Guerre froide.

En tout cela, Hergé reste fidèle à lui-même, dans son dernier album. « Tintin et les Picaros » a pour toile de fond l’Amérique latine des années 1960 et 1970 marquée par la révolution castriste à Cuba et l’existence de mouvements révolutionnaires dans de nombreux pays de ce sous-continent, qui affrontaient des dictatures conservatrices soutenues par les États-Unis.

En tout cela, Hergé reste fidèle à lui-même, dans son dernier album. « Tintin et les Picaros » a pour toile de fond l’Amérique latine des années 1960 et 1970 marquée par la révolution castriste à Cuba et l’existence de mouvements révolutionnaires dans de nombreux pays de ce sous-continent, qui affrontaient des dictatures conservatrices soutenues par les États-Unis.

Hergé s’était passionné pour ces sujets d’actualité, et y avait trouvé la matière d’une histoire mettant aux prises les révolutionnaires bigotudos d’Alcazar et la dictature de Tapioca. Ne voulant pas devenir un bédéiste engagé, il avait tenu à égale distance ceux-là et celle-ci, et montré Tintin emprisonné par les premiers, puis par la seconde. Puis, bloqué à ce stade, il avait, au bout de plus de dix ans d’interruption, refondu son scénario. Et, dans l’histoire qu’il a finalement écrite, il reste fidèle à son refus de l’engagement, et à sa propension à brouiller les cartes, sans égard au monde réel.

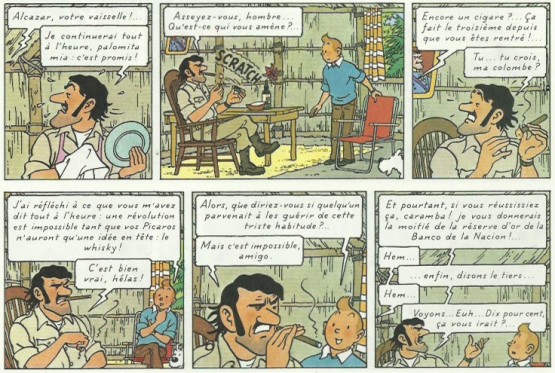

Ainsi, il est difficile d’identifier Alcazar et Tapioca à des types politiques latino-américains des années 1970. Alcazar et ses Picaros peuvent passer pour des révolutionnaires : ils se proclament d’ailleurs tels, et portent un uniforme analogue à celui des guérilleros castristes. Mais ils sont soutenus, aux dires de Tintin, par une « grande puissance, commerciale et financière, l’ʺInternational Banana Companyʺ » (nom inspiré de celui de l’United Fruit Company), ce qui les fait apparaître comme des fourriers du grand capitalisme américain. Alors, Alcazar révolutionnaire ou homme lige du capitalisme US ?

Si Alcazar est un révolutionnaire de type castriste, alors Tapioca est un dictateur conservateur fascisant. Mais s’il est un affidé du capitalisme US, Tapioca peut passer pour un dictateur prosoviétique. Cette seconde option n’est pas à exclure, puisque, dans « L’Affaire Tournesol », rappelons-le, la Bordurie, qui semble avoir placé le San Theodoros tapioquiste sous sa tutelle – Sponsz, bordure, semble le vrai maître du pays – apparaît comme l’ennemie de l’Occident ; de plus, « la noble idéologie de Plekszy-Gladz », adoptée par Tapioca, peut être comprise comme un avatar du marxisme-léninisme. Le San Theodoros de Tapioca évoque aussi bien un État satellite de l’URSS qu’une classique dictature conservatrice.

Deux adversaires qui rivalisent de bassesse

Quoi qu’il en soit, les deux rivaux, Alcazar et Tapioca, se réclament, cette fois, d’idées et de grandes causes : la révolution (sans plus de précision) pour le premier, l’idéologie plekszyste pour le second, ce qui n’était pas le cas dans « L’Oreille cassée ».

Cela ne les ennoblit pas pour autant : Alcazar reste le fantoche ridicule, assoiffé de pouvoir, corrompu et cupide qu’il était dans « L’Oreille cassée », et Tapioca semble son exact équivalent. Les idées et les causes dont ils se réclament servent uniquement à travestir leur tyrannie, à enfler leur mégalomanie (chacun d’eux veut donner son nom à la capitale du pays), et il est clair que le pouvoir d’Alcazar ne différera de celui de Tapioca que par les uniformes des militaires, et ne changera rien au sort de la population, toujours asservie et misérable : il suffit de comparer les vignettes 9 de la page 11 et 11 de la page 62 de l’album (représentant chacune un bidonville, sous Tapioca, puis sous Alcazar) pour le comprendre.

Un Alcazar déchu

Alcazar subit d’ailleurs une dégradation sensible. Tout d’abord au plan physique : grand, large d’épaules, et massif dans « L’Oreille cassée » et les albums ultérieurs (« Les Sept Boules de cristal », « Coke en Stock »), il rapetisse et maigrit dans « Tintin et les Picaros », perdant ainsi ce qu’il pouvait avoir de prestance ; de plus, il se laisse pousser les cheveux (l’image d’un révolutionnaire a ses exigences), qu’il portait très court naguère.

Au plan moral, ensuite : jusqu’ici célibataire, il est désormais marié à une femme laide, les cheveux enroulés dans des bigoudis, fumeuse, acariâtre et tyrannique, qui le soumet à sa volonté, faisant de lui une loque.

Une Amazonie pour touristes

La forêt amazonienne et ses habitants connaissent eux aussi une forme d’abâtardissement. Ridgewell, l’explorateur qui avait fui la civilisation, semble désormais heureux de cohabiter avec Alcazar et ses Picaros, et ressemble à un joyeux farceur. Quant aux Arumbayas, autrefois farouches et redoutables, ils paraissent désormais habitués à côtoyer les civilisés. C’est une jungle pour touristes que nous présente Hergé. En cela, il ne fait d’ailleurs qu’illustrer l’évolution de cette Amazonie entre 1935 (date de publication de « L’Oreille cassée » dans le journal Tintin) et 1975 (date de sortie de « Tintin et les Picaros » dans le journal Tintin). Entre ces dates, bien des régions sauvages et mal connues de cette partie du monde ont été visitées et exploitées à des fins touristiques ; et les Indiens y ont perdu l’habitude de réduire les têtes des civilisés à la dimension d’une pomme. L’irruption des « joyeux Turlurons »de Séraphin Lampion est moins invraisemblable qu’il ne semble de prime abord, tant les circuits touristiques se sont multipliés en Amazonie et aux alentours.

Un monde désenchanté, un héros blasé

À travers cette Amazonie pour buveurs et touristes, peuplée d’Indiens viciés par le contact des Blancs et l’alcool, c’est un monde désenchanté que nous dépeint Hergé, un monde factice, où l’aventure devient bouffonne et se déleste de l’héroïsme – qui n’y a plus sa place –, ainsi que de hautes valeurs morales et de grandes causes, auxquelles se sont substitués des conflits sordides entre des adversaires vils, arbitrés par un héros émoussé. Tintin, nous l’avons dit, ne brille guère, dans cette aventure. Il ne s’y est embarqué que contre son gré, pour ne pas abandonner Haddock et Tournesol, partis avant lui. Auparavant, il avait refusé, soucieux de sa seule sécurité, de se rendre au San Theodoros, abandonnant ainsi à leur sort la Castafiore et les Dupondt. Certes, une fois sur place, il met au point un plan visant à porter Alcazar au pouvoir, afin de tirer la Castafiore et les Dupondt des griffes de Tapioca… en même temps que de se sauver lui-même. Et il contraint Alcazar à réaliser son coup d’État sans effusion de sang ; et, par la suite, il pardonne à Pablo sa trahison. Mais, à aucun moment, il ne se soucie de savoir si sa participation au coup d’État d’Alcazar représente une victoire de la morale et du droit.

À la fin de l’histoire, il éprouve le même soulagement que le capitaine à la perspective de retourner au confort ouaté de Moulinsart. Le fait qu’au moment où il exprime cette satisfaction de bourgeois pantouflard, l’avion qui le transporte survole un bidonville qu’il ne regarde pas, suggère admirablement son indifférence à l’égard de la population san-theodorienne et du monde en général.

Le contrecoup de la révolution culturelle des sixties

Cette fatigue de Tintin traduit sans doute la lassitude et le désabusement d’Hergé. À l’évidence, Hergé ne goûte guère le monde d’après 1960.

Ce n’est pas qu’il ne le comprenne pas : les nombreuses références à de multiples aspects de l’actualité dans ses trois derniers albums montrent le contraire et attestent que sa curiosité reste en éveil. Mais il est affecté par les houles de la révolution culturelle et morale, le bouleversement des mentalités et des mœurs qui y est à l’œuvre. Les années 1960 et 1970 voient la contestation de valeurs universellement reconnues jusqu’alors, le brouillage des frontières entre le bien et le mal, le beau et le laid.

On ne sait à qui se fier, et tout (et tout un chacun) est ambivalent : symboliquement, Pablo, que l’on aurait pu croire lié à Tintin – a qui il avait sauvé la vie autrefois – par une reconnaissance éternelle , le trahit et l’envoie à la tuerie. Ce qui était honni jusqu’alors est encensé, et ce qui était révéré est dénigré, assimilé au conservatisme bourgeois, voire à l’infâme. Dans le domaine de la bande dessinée, le temps est aux anti-héros, laids, gaffeurs et souvent calamiteux (Gaston Lagaffe, Achille Talon, Iznogoud), à la remise en question de l’école franco-belge, jugée conventionnelle, et, bientôt, à la promotion de la désinvolture. En littérature, le « nouveau roman » se livre à une critique du roman et de l’activité même de romancier, cependant que le théâtre brechtien ou beckettien, remet en cause l’art dramatique, sur le plan de l’écriture comme à celui de la représentation. Les idéaux et les croyances s’effondrent dans un relativisme général distillé par le structuralisme, philosophie diffuse dans tous les domaines, qui enseigne que les valeurs n’ont de sens qu’en un contexte particulier, éphémère.

Hergé ne se souciait guère de philosophie, au sens étroit du terme. Mais il était trop curieux de son époque pour ne pas être sensible au chambardement moral qui l’affectait. Ses trois derniers albums sont une remise en cause de son œuvre, de ses héros et de sa conception classique de l’aventure. « Les Bijoux de la Castafiore » (prépublié dans le journal Tintin en 1961) sont une anti-aventure, une aventure où il ne se passe rien (à l’époque, on faisait des « expositions du vide », sans œuvres présentées), qui ne démarre pas, où les détails troublants ne recouvrent que des réalités anodines, de la même façon que certains écrivaient des antiromans, sans histoire ni action. Dans « Vol 714 pour Sydney », album auquel nous avons consacré un article, dans ces colonnes, Tintin est dépossédé de son aventure, durant laquelle il a été téléguidé par Ezdanitoff ; dans « Tintin et les Picaros », l’aventure est bien là, mais elle se ramène à une comédie bouffonne. Symboliquement, Alcazar, Tintin et leurs amis réalisent leur coup d’État en se déguisant en personnages comiques un jour de carnaval. L’épopée tintinesque se termine en opéra bouffe, en commedia dell’arte, voire en farce (Alcazar et Tintin semblent faire une blague à Tapioca), et, à la fin, le héros, fatigué, fait valoir ses droits à la retraite.

Yves MOREL

[1] On remarque d’ailleurs que, dans toute cette histoire, Haddock ne prononce que quelques-unes des innombrables insultes de son répertoire.

Lire les autres articles d’Yves Morel sur « Tintin » ici « Vol 714 pour Sydney » : des antihéros sans prise sur un monde absurde…, ici Tintin en Roumanie ? et ici « L’Île noire » : une aventure de Tintin librement inspirée du réel !.

Un grand merci pour cet article passionnant !

Article trop sévère envers Hergé à mon avis . En effet cet album, comme légèrement évoqué ici, s’inscrit dans la mouvance post soixante-huitarde, et reprend les théories de Marcuse (ou de Guy Debord, à la mode en ce moment) sur le relativisme culturel, la capacité du système capitalisme à digérer toutes contestations, la fin des utopies… En ce sens, Hergé reste à l’écoute de son temps…