Traditionnellement; en ce début du mois de juillet, pour la dernière chronique jeunesse avant des vacances méritées, nous vous donnons 20 idées de lectures pour nos chers enfants : des tout petits aux presque adultes. Pour faire simple, nous vous rappelons dix titres qui nous ont enthousiasmés et dont nous vous avons parlés sur BDzoom.com depuis janvier auxquels nous ajoutons dix titres récents que nous ne vous avons pas présentés, faute de place dans notre rubrique hebdomadaire. En vous souhaitant un bel été et de belles vacances, prenez soin de vous surtout en période canicule.

Lire la suite...« Le Temple du silence : mondes et univers oubliés » : un long nuage sombre avec un sourire au milieu…

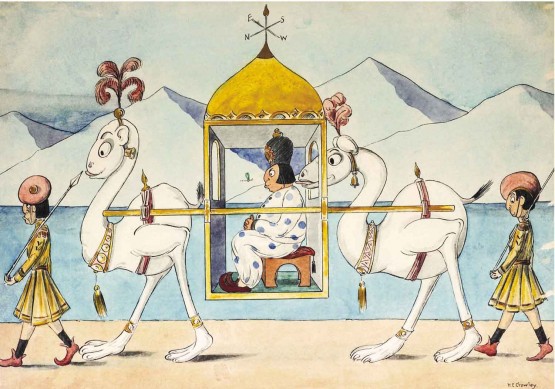

Est-ce une monographie ou est-ce un objet merveilleux, sorti d’un univers fantastique n’ayant jamais existé ? Telle est la question qui vient à l’esprit à la découverte de cet imposant et magnifique ouvrage. Et pourtant…Herbert Edmund Crowley a bel et bien existé. Un livre extraordinaire.

En 2006 paraît un ouvrage étonnant. « Art Out of Time » par Dan Nadel (Abrams), révèle au monde entier une trentaine d’auteurs et d’artistes, ayant opéré dans les tous débuts du vingtième siècle et jusqu’en 1969, et dont la trace a été depuis perdue. Cela a été entre autres le cas de Fletcher Hanks, qui a depuis connu l’hommage que l’on sait grâce aux éditions l’An 2 en France (1). La plupart ont eu un rapport avec la bande dessinée, et le nom de Herbert Crowley apparaissait, sans aucune date de naissance ou de décès, dans la minuscule note bibliographique accompagnant les quelques reproductions éparses retrouvées de son œuvre. Face à l’étrange beauté de ces dessins, Justin Duerr, artiste, musicien et écrivain, outsider de la scène underground punk de Philadelphie et auteur de recherches sur le phénomène des Toynbee Tiles, se mit en chasse et passa dix ans à voyager, interviewer, fouiller dans des archives et sur les traces de cet homme oublié par la majorité, afin de rassembler la biographie la plus complète possible. Le résultat de son travail a été édité l’année dernière aux éditions Behive Books, aux États-Unis, et Urban Comics, dans sa collection Urban Books, nous en offre une traduction splendide.

Herbert Edmund Crowley est né le 24 octobre 1873 à Etham, dans le conté de Kent en Angleterre. Il est le neuvième enfant d’une famille relativement aisée. Dès son plus jeune âge, il faut preuve de talents pour le chant et ses parents l’encouragent vers une carrière dans l’art lyrique. Cependant, le jeune Crowley, instable psychiquement, et mal à l’aise avec sa taille, a du mal à chanter en public et réduit vite à néant ce début de carrière prometteur. À la fin des années 1890, il part au Costa Rica où son frère a travaillé comme ingénieur ferroviaire. Mais c’est un pis aller et il s’expatrie vite pour New York. Durant quelques années, il vogue entre cette ville et Toronto, fréquentant les milieux musicaux. Ayant rompu les liens familiaux il vit d’expédients et c’est en 1910, ayant rejoint New- York, où il habite avec l’artiste John Frederick Mowbray-Clarke, que sa vie prend un tournant plus intéressant. Rapidement devenus amis, ce dernier l’encourage à produire, puisqu’en parallèle de sa voix, il a développé son don pour le dessin, et la sculpture. Mowbray-Clarke enseigne à la Finch School, dans l’Upper East Side, et se marie bientôt à sa collègue Mary Helena. Ce couple d’artistes avant-gardistes va rapidement devenir le point focalisant de toute une scène « révolutionnaire » de cette époque, n’hésitant pas à faire office de mécènes pour certains d’entre eux. En 1908, le couple accueille son unique enfant et achète une petite ferme dans le conté rurale de Rockland, qu’il baptise « The Brocken », en référence à la mythologie germanique. C’est là, en grande partie, que la carrière artistique d’Herbert Crowley, hébergé comme ami proche, oncle de l’enfant, et artiste résident, va se jouer. Dans ce havre de paix improbable, imprégné de références culturelles antiques et mystiques, mais surtout humanistes – que l’on pourrait, dans une certaine mesure, comparer au Loft d’Andy Warhol, créé presque soixante ans plus tard – il fait forte impression dans les milieux artistiques, et expose à plusieurs reprises, dont en 1913, à l’International Exhibition of Modern Art (The Armory Show), Gallery K., aux côtés de Marchel Duchamp, Walt Kuhn, Pablo Piccaso, Vincent Van Gogh…

Durant l’année 1910, il a aussi l’opportunité de publier sa seule bande dessinée, un ensemble de strips intitulés « Wigglemuch », dans les pages du New York Herald, au verso du célèbre « Little Nemo » de Winsor McCay. 14 pages, du 20 mars au 19 juin, qui permettront de ne pas complémentent perdre la trace de l’artiste. « Wigglemuch » est l’une des bandes dessinées les plus intrigantes qu’il m’ait été donné de lire. Le Wiggles est une étrange créature aux formes rondes, mix entre un caméléon, une sorte de veau et, mettons, un lémurien, sorti d’on ne sait où, et est l’objet d’un apprivoisement par une bande de personnages à apparence humaine, mais faite de bois, et posée sur des socles, tels des soldats jouets. Ce qui s’apparente dans les premières bandes à une histoire familiale pour enfants s’enfonce rapidement dans un délire surréaliste, où cette créature improbable et non communicante n’est que le prétexte à des rebondissements sans queue ni tête, où seul un texte en prose apporte un semblant de direction avec morale. Si ce qui ressemble à un voyage initiatique, empruntant des chemins défiant tout réalisme, peut faire par moments penser aux rêves de Little Nemo, le non-sens, ou ce qu’il apparaît comme tel, est si poussé que l’on se demande quel message à souhaité faire passer l’artiste. Il apparaît dès lors plus probable que ce qui ressemble à une bande dessinée ne serait en réalité qu’un ensemble de saynètes suivant une sorte de déroulés logique, dans l’esprit seul de Herbert Crowley. Certes, l’on arrive à distinguer un semblant de quête et de parcours, lorsque le Wiggles se retrouve à la recherche de l’oiseau Ding Dong, autre créature apparue la septième semaine, et dès lors résonnera cette comptine, au milieu des vers, souvent descriptifs : « Ding Dong, ça n’a ni queue ni tong, pourtant c’est moi, l’oiseau Ding Dong ». Cependant, cela ne suffira pas à rendre nettement plus compréhensif l’idée globale de l’auteur, si idée il y avait, en dehors d’une écriture automatique. Et ce qui pouvait apparaître comme une bande enfantine, avec ses repères familiers de soldats en bois, de monstres gentils et de multiplicité de personnages (combattant en armures dans la moitié de ce début d’histoire), prend vite la forme d’un drôle de cauchemar, dont on a hâte de s’extirper.

Durant l’année 1910, il a aussi l’opportunité de publier sa seule bande dessinée, un ensemble de strips intitulés « Wigglemuch », dans les pages du New York Herald, au verso du célèbre « Little Nemo » de Winsor McCay. 14 pages, du 20 mars au 19 juin, qui permettront de ne pas complémentent perdre la trace de l’artiste. « Wigglemuch » est l’une des bandes dessinées les plus intrigantes qu’il m’ait été donné de lire. Le Wiggles est une étrange créature aux formes rondes, mix entre un caméléon, une sorte de veau et, mettons, un lémurien, sorti d’on ne sait où, et est l’objet d’un apprivoisement par une bande de personnages à apparence humaine, mais faite de bois, et posée sur des socles, tels des soldats jouets. Ce qui s’apparente dans les premières bandes à une histoire familiale pour enfants s’enfonce rapidement dans un délire surréaliste, où cette créature improbable et non communicante n’est que le prétexte à des rebondissements sans queue ni tête, où seul un texte en prose apporte un semblant de direction avec morale. Si ce qui ressemble à un voyage initiatique, empruntant des chemins défiant tout réalisme, peut faire par moments penser aux rêves de Little Nemo, le non-sens, ou ce qu’il apparaît comme tel, est si poussé que l’on se demande quel message à souhaité faire passer l’artiste. Il apparaît dès lors plus probable que ce qui ressemble à une bande dessinée ne serait en réalité qu’un ensemble de saynètes suivant une sorte de déroulés logique, dans l’esprit seul de Herbert Crowley. Certes, l’on arrive à distinguer un semblant de quête et de parcours, lorsque le Wiggles se retrouve à la recherche de l’oiseau Ding Dong, autre créature apparue la septième semaine, et dès lors résonnera cette comptine, au milieu des vers, souvent descriptifs : « Ding Dong, ça n’a ni queue ni tong, pourtant c’est moi, l’oiseau Ding Dong ». Cependant, cela ne suffira pas à rendre nettement plus compréhensif l’idée globale de l’auteur, si idée il y avait, en dehors d’une écriture automatique. Et ce qui pouvait apparaître comme une bande enfantine, avec ses repères familiers de soldats en bois, de monstres gentils et de multiplicité de personnages (combattant en armures dans la moitié de ce début d’histoire), prend vite la forme d’un drôle de cauchemar, dont on a hâte de s’extirper.

Les reproductions de peintures et les sculptures de Herbert Crowley, entourant ses bandes dans l’album, et représentant 60 pages, soit 74% de son œuvre présentée ici, est bien plus significative en termes d’émotion et d’ambiance. Que ce soit des dessins moyen format (12×9 cm en moyenne) en couleur, reprenant l’univers du Wiggle Much (23), ou des œuvres, souvent plus grandes, dont des peintures de décor, représentant des paysages sombres, dans l’esprit Préraphaélite, où apparaissent parfois des silhouettes ou personnages fantomatiques, on comprend bien dans quel état d’esprit pouvait se trouver cet artiste, pris entre le désir d’apporter du bonheur et d’éloigner le mal, et celui de se plonger plus avant dans une recherche spirituelle mystique, aux confins de l’inconscient.

« Chaque instant loin de la table à dessin me plonge dans la folie, et les heures que j’y passe me rendent encore plus fou ».

Alice Lewisohn et sa sœur Irène, proches amies du couple Mowbray-Clarke, ouvrent le théâtre Neighborood Playhouse en 1915, a New York, afin « d’enrichir la vue des indigents ». D’après Alice, interviewée par le New York Times alors, sur les missions du Playhouse « les festivals et l’œuvre théâtrale du Settlement sont nés de la conviction que chacun a droit à sa part des trésors mondiaux d’imagination et de poésie, et contribue en retour à l’interprétation des expériences humaines ». Une citation qui permet, resituée dans le contexte de 1915, de comprendre combien ce haut lieu de représentations, autant fréquenté par les intellectuels et les artistes les plus en vue de l’époque, et les gens pauvres ou de classe ouvrière, a pu influencer tout un pan des politiques culturelles occidentales à venir dans les années soixante . C’est pour l’un de ces spectacles : « The Kairn of Koridwen », que Crowley réalise le décor en 1917, avant , sur un coup de tête, de s’engager dans le corps des sapeurs britanniques, afin de supporter l’effort de guerre, au grand dam de son entourage. De retour, un peu plus perturbé, même s’il n‘a pas été sur le front, il continue à produire sporadiquement, mais c’est son mariage en 1924 avec Alice Lewisohn qui lui apporte un certain réconfort. Ils partent en effet tous deux pour un long voyage entre l’Europe et l’Asie. Cette période est douce pour l’artiste, tourmenté habituellement par des pensées sombres et un caractère imprévisible (2). À la fin des années vingt, les Mowbray-Clarke décident d’aller vivre en Autriche, afin de se rapprocher de Carl Jung, dont ils apprécient, tout comme Crowley, les analyses. Cette période, si elle paraît enivrante au départ, va sonner le glas des illusions que ce soit au niveau du couple de l’artiste, qui va y perdre sa femme, que de son art, sur lequel il va définitivement tracer un trait. En effet, en 1936, après avoir divorcé d’Alice, il épouse Wilhelmina Seilaz, copropriétaire d’une parfumerie zurichoise. Concluant « qu’il a échoué sa mission, considérant que son art ne combat pas le mal et ne favorise pas le bien dans le monde, mais qu’il est en réalité destructeur », il rompt tous les liens avec Jung et désapprouve ses explorations du mysticisme et du subconscient. Au cours des deux dernières années de sa vie, Herbert Crowley a brûlé ses œuvres d’art par dizaine et exprimait que l’intégralité de celles-ci soit détruite. Ce qui est arrivé, pour la plupart. Fort heureusement, sa famille n’a pas suivi complètement ses dernières volontés, et Alice a fait un don important en 1946 au Metropolitan Museum of Art, ce qui nous permet, plus de cent ans après la réalisation de celles-ci, de pouvoir redécouvrir l’un des plus étranges et fascinants artistes du début du vingtième siècle, que l’on a comparé en son temps à William Blake et Audrey Beardsley.

Malgré ce constat, le plus fascinant dans cet ouvrage magnifiquement mis en page, et richement illustré d’archives photographiques rares, n’est peut-être pas l’effet produit par la découverte de ces œuvres, mais plutôt l’étonnant voyage dans le temps auquel nous convie Justin Duerr. Grâce à sa passion et son travail acharné pour récolter le plus grand nombre d’informations sur la vie de l’artiste, celui-ci réussit à produire une œuvre en soi. Cette monographie se lit avec une fascination et un enthousiasme dévorant, nous plongeant dans les premières décennies d’un vingtième siècle, que l’on connaît finalement assez peu. Un siècle d’expériences, de tentatives, de projets culturels mettant l’humain au coeur de la vie, et où l’artiste était roi. Mais un roi sans couronne. Fascinant, oui, « Le Temple du silence » l’est vraiment, et Justin Duerr peut se targuer d’avoir produit un ouvrage désormais de référence.

Franck GUIGUE

(1) « Fletcher Hanks œuvres complètes » (Actes Sud – L’An2, 2018), faisait suite à : « Je détruirai toutes les planètes civilisées ! », L’an 2, Actes Sud, 2007. Lire : http://bdzoom.com/130905/comic-books/%c2%ab-fletcher-hanks-oeuvres-completes-%c2%bb-par-fletcher-hanks-reunies-par-paul-karasik/

(2) Comme l’écrit lui-même Herbert Crowley dans l’un de ses journaux personnels, sa vie était « un long nuage sombre avec un sourire au milieu ».

« Le Temple du silence : mondes et univers oubliés (de) Herbert Crowley » par Justin Duerr

Éditions Urban Comics (49 €) – ISBN : 9791026819066