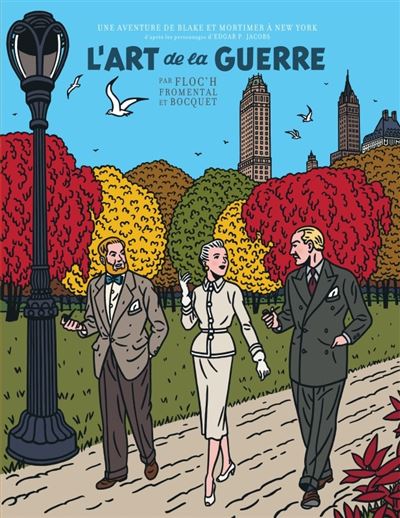

« Les Aventures de Gérard Crétin » est une bande dessinée en une page proposée dans le mensuel Mikado des éditions jeunesse Milan, entre 1989 et 1994, et c’est la première série de gags que l’immense Florence Cestac (1) a créée spécifiquement pour la presse ! Son antihéros a tendance à être vantard et gaffeur : il croit souvent savoir tout faire mieux que les autres et être le meilleur en tout… Mais il est quand même attachant, car terriblement naïf ! Ainsi, il enchaîne les situations hilarantes et embarrassantes, incarnant, avec une tendre absurdité, certains travers humains. Le trait de la reine du gros nez en BD y est déjà unique, même si elle juge avoir fait quelques progrès depuis. Mais comme le dit elle-même : « un petit coup de nostalgie, ça ne peut pas faire de mal ! »

Lire la suite...Jean-Luc Fromental fête Denoël… Graphic !

Qui est au juste Jean-Luc Fromental ? Né en Tunisie le 31 octobre 1950, ce dernier a successivement exercé ses talents en tant que journaliste, critique, publiciste, rédacteur en chef, scénariste pour la télévision, le cinéma d’animation et la bande dessinée, auteur jeunesse et éditeur ! Particulièrement faste (des adaptations de Simenon à « Blake et Mortimer » en passant par les Rencontres Chaland, dont il sera l’invité d’honneur en octobre prochain), l’année 2023 coïncide également avec les 20 ans de la création du label Denoël Graphic. L’occasion de retracer une immense carrière, au travers d’une interview-portrait pour le moins éclectique…

Bonjour Jean-Luc, et tout d’abord un très grand merci pour avoir accepté de répondre en détails à nos nombreuses questions. Remontons le temps, si vous le voulez bien, en commençant – comme il se doit – par vos débuts, ou plutôt par vos premiers souvenirs de lecteurs. Quels furent-ils ? Et comment ont-ils potentiellement influencé tout ou partie de votre carrière ?

« J’ai gardé le souvenir de ce qui fut sans doute mon tout premier livre : un livre en tissu qu’on pouvait emporter dans le bain. C’est sans doute de là que je tiens cette passion jamais démentie de la lecture en eau chaude. Par ailleurs, fils unique, j’étais un enfant plutôt solitaire. Les livres ont été mes premiers amis, faciles à approcher puisque mes parents possédaient une solide bibliothèque. J’ai découvert très tôt mon attirance pour le papier imprimé. Le toucher, le humer, le frotter du regard pour en exhaler les merveilles. Avant même de savoir lire, mes premières émotions sensorielles, tactiles, olfactives, sont liées au papier. Pas étonnant que j’ai cédé si facilement à cette maladie appeléebibliomanie, qui consiste à accumuler le plus de livres possibles. »

En 1980, on retrouve votre nom associé au collectif « Paris-Noir », un recueil de nouvelles policières. L’amour du polar, déjà ?

« Je fais partie d’une génération qui s’est construite très tôt et quasiment à son insu contre la culture officielle. Entre « QRN sur Bretzelburg » et les extraits rasoirs du Lagarde et Michard (dont j’ai compris plus tard les beautés), le choix était vite fait. Nous arrachant au monde poussiéreux où nous nous morfondions, la vague nous a portés très loin, balayant tout sur son passage, nous ouvrant des perspectives intellectuelles inconnues, hédonistes et vertigineuses. Le début de ma vie, presque un tiers de ma vie, a été une longue et exaltante course de surf, en accélération constante vers l’avènement d’une culture nouvelle que nous appelions de nos vœux. De ses prémices à son crépuscule, d’Elvis à Reagan, cette utopie nous a fait traverser un quart de siècle. Dans ce contexte, le roman noir (Hammett, Chandler, Caïn, etc.), puis la SF (Fredric Brown, Robert Sheckley, P.J. Farmer, Philip K. Dick) et la BD, ont été nos littératures. Tourné vers le monde anglo-saxon, j’avais lu tout Steinbeck avant d’avoir ouvert Stendhal. »

Durant les années 1980, après avoir débuté dans le milieu de l’édition chez Jean-Claude Lattès, comment vous retrouvez-vous à travailler sur les scénarios des épisodes de séries notables, « Médecins de nuit », « Hôtel de police » et « Navarro » ? Quelle expérience et/ou quels souvenirs en gardez-vous ?

« Tout dans ma vie professionnelle a pour base le hasard des rencontres et une curiosité formelle insatiable. Je suis un démonteur de serrures, façon Louis XVI. Les formes inconnues de moi me fascinent et m’excitent. L’aspect monomaniaque d’une carrière à la Morris, qui n’a pratiquement dessiné que « Lucky Luke » toute sa vie, me pétrifie à la fois d’admiration et d’effroi. Écrire pour la télé après dix années d’apprentissage exaltant de l’édition était un changement bienvenu. Une façon aussi de mettre du beurre dans les épinards et de préparer sans le savoir les mutations à venir. Comme tout le monde, j’ai commencé par me rêver romancier, mais j’ai vu très tôt, en tant qu’éditeur, les terribles vicissitudes de cette activité quand on n’est pas Graham Greene ou Simenon (ou Modiano, une sorte de Morris dans sa partie, quand on y pense). Scénariste me convenait, car il y a dans ce métier un côté jam-session, qui consiste à vous mêler à des gens qui jouent d’un instrument différent du vôtre. »

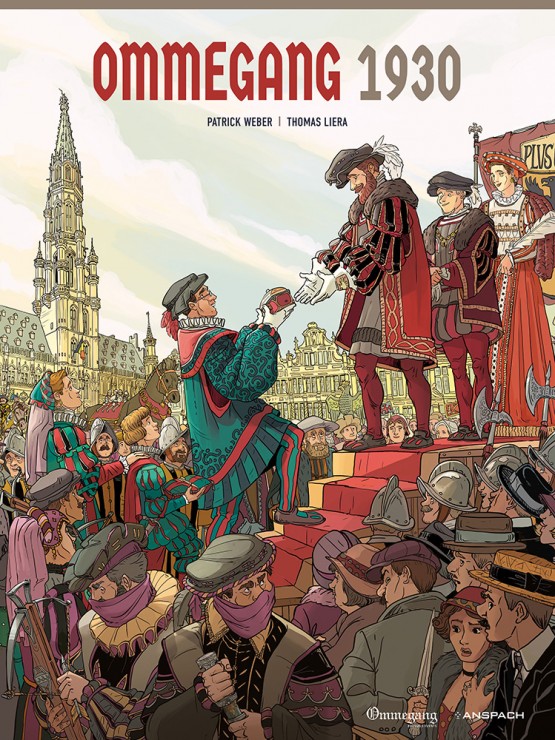

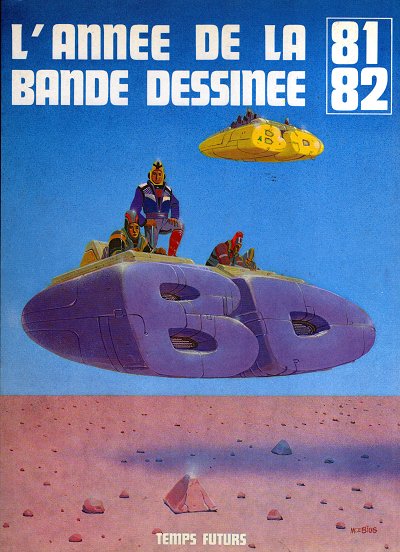

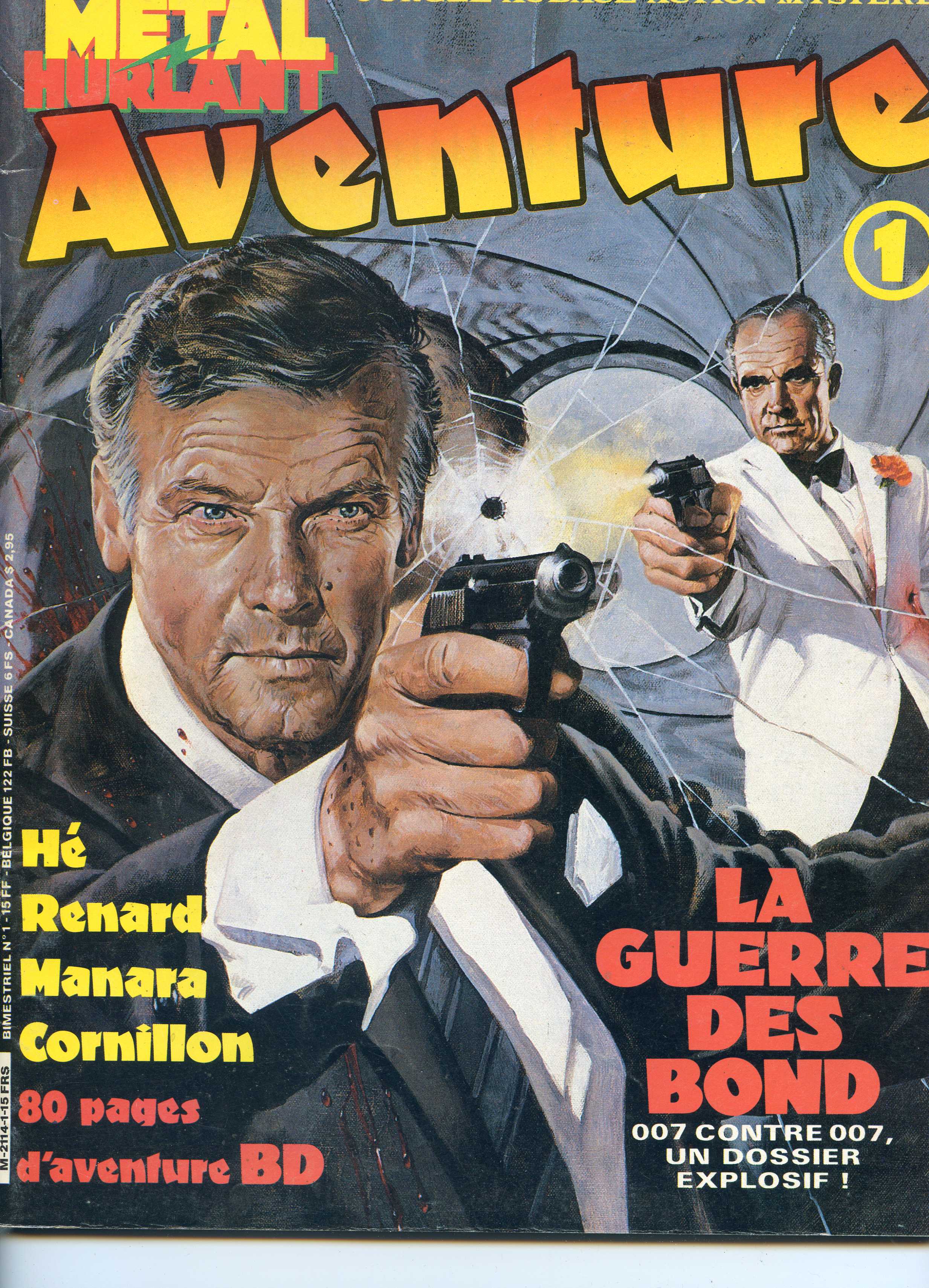

Le Festival d’Angoulême vous distingue de trois prix de la communication publicitaire en 1987, 1989 et 1990 : pourquoi ne pas être allé plus loin dans ce secteur créatif et commercial ? Songiez-vous, alors, à réorienter toute votre carrière vers la bande dessinée, dans la mesure où votre nom était associé depuis plusieurs années à la création de périodiques dédiés, tels L’Année de la bande dessinée en 1981 (avec un certain José-Louis Bocquet…) ou Métal Aventure en 1983…

« Un Alfred et deux Alph-Art, pour être précis, le premier à l’effigie du pingouin de « Zig & Puce », bien plus adorable que les deux autres, qui évoquent vaguement une pince de crabe. La BD était depuis toujours une passion que, comme beaucoup de ma génération, j’ai laissé se prolonger de l’enfance à l’âge adulte, suivant là encore le mouvement de la vague : Spirou, Tintin, Pilote, Hara-Kiri, Losfeld, Charlie Mensuel, L’Écho des savanes, Métal, (À suivre)… Au début des années 1970, le prince Druillet m’avait mené au Calife Goscinny. La rencontre n’ayant pas eu les effets escomptés, je me suis replié sur l’édition traditionnelle. Mais les vieilles habitudes ont du mal à mourir, comme chantait Jagger. Quand, en 1980, on m’a proposé la rubrique BD au Matin de Paris, j’ai sauté dessus comme un seul homme. »

En 1985, vous devenez également rédacteur en chef de Métal hurlant : comment vous retrouvez-vous à ce poste tout à la fois emblématique et risqué ?

«J’ai rejoint Les Humanos début 1981, parce que Manœuvre et Dionnet avaient remarqué ce mec au Matin qui se répandait en louanges sur leur production. Dans un mouvement stratégique dont j’ai renoncé à comprendre la logique, ils embauchent le mec, se privant du même coup d’un haut-parleur acquis dans un canard emblématique de l’époque. Résultat pour moi: une seconde adolescence à 30 ans. Dans le bordel des Humanos et une France où la BD devenait l’alpha et l’oméga, la fête en continu. La pub en BD (et toujours en free lance), c’était tout sauf un métier : l’occasion de jammer avec les potes dessinateurs et de se faire un paquet de ce que j’appelais snow money (parce que ce fric trop facilement gagné fondait dans la main – ou ailleurs, mais glissons). Quant à mon expérience de rédac-chef de Métal Hurlant, Dionnet l’a résumée ainsi : « Je savais que tu ne serais pas capable de sauver le journal, mais je savais aussi que tu lui assurerais une belle mort ». Dont acte. »

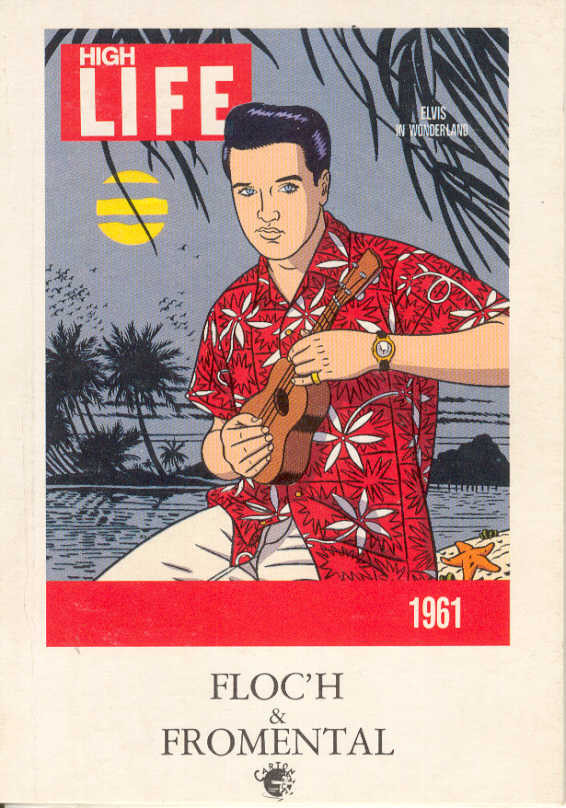

Au milieu des années 1980, vous vous associez à Floc’h pour plusieurs ouvrages (« Life », Carton 1985 ; « Ma vie », Humanoïdes associés, 1985 ; « High Life », Carton 1986) : une manière de concrétiser votre amour pour la ligne claire et les atmosphères so british, comme le démontrent en parallèle vos associations à Yves Chaland et Miles Hyman ?

« J’ai rencontré Floc’h chez les Barets, les créateurs de la mythique librairie Temps Futurs. On était aussi dissemblables que possible, c’est pourquoi on s’est plu tout de suite. Quant aux ouvrages et collaborations que vous citez, ils font partie de ce même blizzard d’activités qui a occupé la première moitié de nos années 1980. »

Encre de Chine et gouache de couleurs sur carton réalisé par Druillet pour un futur jouet à géométrie variable tiré du dessin animé « Bleu, l’enfant de la Terre », diffusé en 1986 sur Canal +, produit par IDDH à Angoulême.

En 1986, vous voici coscénariste de « Bleu, l’enfant de la Terre » série imaginée par Philippe Druillet. Vous récidiverez en 1991 sur le projet de long-métrage 3D de Moebius, « Starwatcher » : les Temps futurs, déjà ?

« C’est ce que je disais en commençant sur les hasards et les nécessités. Métal, qui m’avait occupé six ans, était en train de crever chez Hachette (je n’avais pas suivi le mouvement : j’aime bien tuer des journaux, pas les enterrer). Je commençais à gamberger sur la façon dont j’allais gagner ma vie désormais et voici que Druillet (encore) m’appelle : « Je prépare une série géniale avec l’importateur des Goldorak. Ça s’appelle « Bleu, l’enfant de la Terre », et ça sera beau comme du Wagner. » Bon, la description était adéquate, au moins dans ses deux premiers termes. L’importateur de Goldorak s’est révélé un sacré faisan et Philippe y a laissé un brin de sa santé. Pas nous (ma fiancée et mon copain Daniel Riche, des éditions Opta) : on a giclé au bout du troisième épisode. « Starwatcher », c’est une autre affaire. Premier film entièrement en CGI avec le « Toy Story » de Disney. Projet monumental. Je suis le deuxième scénariste à bosser sur le script. Je mène deux versions à bien… puis Alain Guiot, le producteur, enroule sa Jaguar autour d’un platane. Rideau. Si le destin en avait décidé autrement, je répondrais peut-être à vos questions depuis Beverly Hills. »

Dans les années 1990, vous vous intéressez au secteur de la littérature jeunesse (avec Le Seuil jeunesse) : est-ce que le renouveau extraordinaire de ce domaine éditorial, qui allait s’envoler à la fin de la décennie avec le triomphe d’« Harry Potter » y était pour quelque chose ?

« C’est sur le cadavre de la BD des années 1980 que prospère le renouveau dont vous parlez. Les magazines plantent les uns après les autres. Ampère rachète Dargaud et vide le plus beau catalogue du monde de ses splendeurs. Ça en fait du peuple sur le marché. Et ce peuple-là a horreur du vide. Un garçon brillant, Jacques Binsztock, qui côtoyait Desinge et son Écho des savanes chez Albin Michel, ouvre un secteur jeunesse au Seuil et a l’idée de passer commande à des gens de la BD, Hyman, Mattotti, Vuillemin, etc. C’est ainsi qu’on s’est retrouvés à écrire pour les mômes. Des livres qui intéressaient plus leurs parents qu’eux, au début, il faut l’avouer, mais lentement, c’est venu. Pour ma part, j’y ai découvert encore une façon de faire le bœuf avec mes ami.e.s dessinateurs et trices. Un bonheur. Et si « Harry Potter » y est pour quelque chose, il ne m’en a jamais rien dit. »

Les années 1990-2000 vous voient revenir vers la télévision, via le dessin animé : la série « Il était une fois… » et « Dodo » en 1994, « Grand-mère est une sorcière » en 1997, « Les Renés » en 2000, « Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke » en 2001. Là encore, quels souvenirs ou retours d’expériences conservez-vous de ces différentes aventures, qui vous amènent à œuvrer notamment avec l’illustrateur anglais Colin Hawkins et le peintre français Hervé Di Rosa ?

« Dans les années 1990, on avait monté un trio de scénaristes avec l’ami Riche, déjà cité, et le romancier Joël Houssin. On bossait beaucoup, c’était rentable, mais il s’est vite avéré que nos projets les plus ambitieux (dont une sorte de « Twilight Zone » à la française) n’aboutissaient jamais et qu’on se retrouvait à trimer sur des niaiseries. Un jour, une fille nommée Valérie Lasseron qui dirigeait une prod. appelée Goldvision (ça ne s’invente pas) m’appelle pour une série de courts-métrages intitulée « Il était une fois », qui se proposait de revisiter les contes de fées classiques. Je crois qu’elle visait surtout mon carnet d’adresses de Métal. Une idée audacieuse, à une époque où les studios d’animation redoutaient comme la peste les gens de la BD (réputés vétilleux, pas fiables, ignorant tout des règles du métier). Le plateau que je lui ai composé était phénoménal, de Moebius à Charlie Schlingo en passant par Willem, Mattotti, Druillet, Cestac et 20 autres du même calibre. Il s’est avéré que Goldvision était le début d’un filon qui m’a fait vivre presque un autre quart de siècle. Et là, le culot était de mise, comme pour la série « Les Renés » avec Di Rosa, 26 fois 26 minutes de délire à l’état pur, carton sur Canal, bide sur Arte. »

En 2001, vous êtes crédité comme scénariste et directeur d’écriture de la série animée « Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke » : quelques frissons en repensant à votre rencontre adolescente avec Morris et Goscinny, un jour de dédicace dans la mythique librairie Dupuis du 84 boulevard Saint-Germain ?

« C’est exactement ça. Satisfaire le môme qui s’était cogné quatre heures de queue pour faire religieusement dédicacer « Les Rivaux de Painful Gulch ». Enfiler pour un temps les pantoufles du Calife. Tout faire pour ne pas déshonorer son génie. Réussir à fourguer quelques scripts vraiment amusants, mais – utilisé comme bélier par le producteur contre les têtes de bois des chaînes – finir par s’user au point que toute l’histoire s’est soldée par un « Boris Vian » : infarctus le soir de la projo du premier épisode. Aujourd’hui, tout va bien, on peut en rire. »

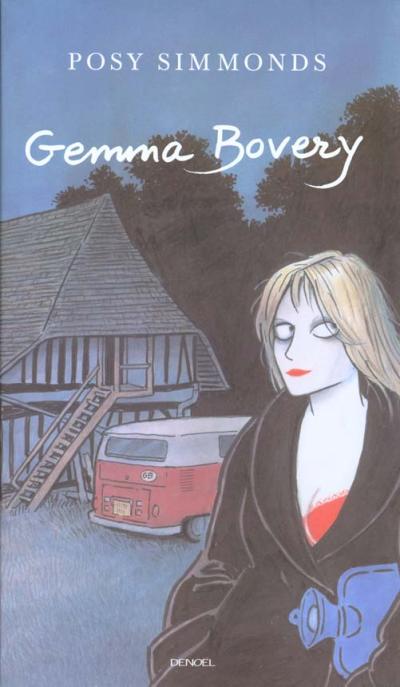

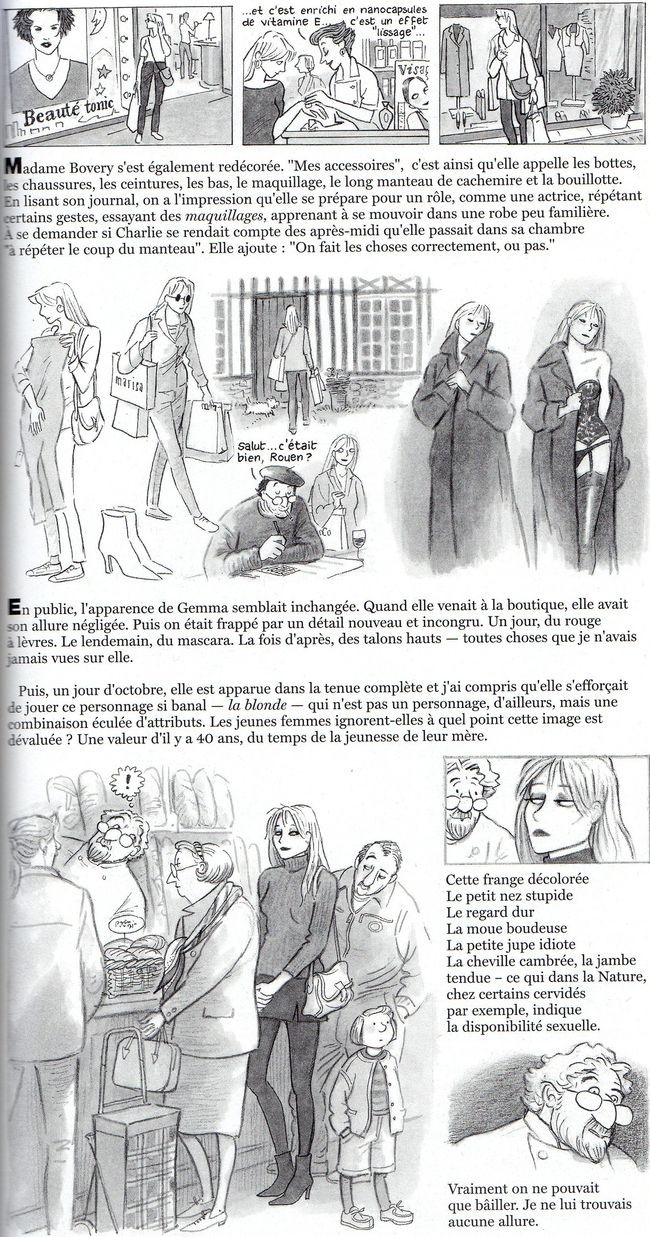

En 2003, alors que les maisons généralistes s’occupent encore assez peu de bande dessinée et de roman graphique, Olivier Rubinstein (repreneur de Denoël en 1998), Héloïse d’Ormesson (éditrice depuis 1999) et Antoine Gallimard, surpris par le succès du « Gemma Bovery » de Posy Simmonds (paru chez Jonathan Cape en 1999, puis en France en octobre 2000, avec une traduction de votre compagne, Lili Sztajn), vous proposent en 2003 de créer un label dédié… Après vous avoir initialement soumis de relancer Futuropolis ! Pouvez-vous nous raconter les grandes étapes de ce moment historique, dont on célèbre actuellement les 20 ans ?

« J’avais fixé une ligne : « Une BD visant un public adulte, opérant aux frontières de la littérature et de la bande dessinée. » 20 ans après, quand j’ai rédigé un catalogue commenté des quelques 80 titres de la collection, je me suis aperçu qu’à de rares exceptions près, tous rentraient dans cette définition. Je ne l’ai pas fait exprès. La trouvaille à la foire de Londres d’Héloïse d’Ormesson (le « Gemma Bovery » de Posy Simmonds), la vista d’Olivier Rubinstein, la grande sagesse de maître Gallimard, ainsi que la présence de quelques personnes essentielles : Lili Sztajn, ma bien-aimée, traductrice de presque toute la partie anglo-saxonne de ma production, Sylvie Chabroux, mon attachée de presse pour la vie, Gérard Lo Monaco, le graphiste qui a mis mes idées en formes et en couleurs, ainsi qu’une poignée d’autres êtres rares, parmi lesquels mes auteurs, ont été les jalons, les piliers de ces 20 années qui sont passées comme deux. »

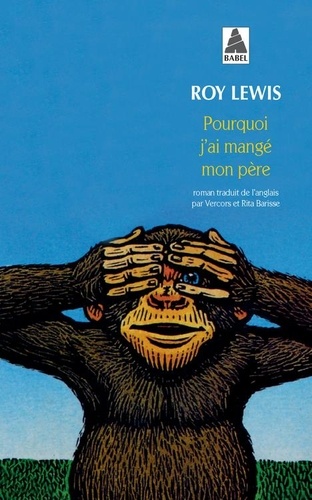

En 2004, vous vous lancez dans l’adaptation du roman de Roy Lewis, « Pourquoi j’ai mangé mon père » : celui-ci ne deviendra un film qu’en 2015, réalisé – de manière inattendue – par Jamel Debbouze. Pourquoi cette longue attente ?

« Fred Fougea, le producteur qui avait acquis les droits de Roy Lewis, y bossait déjà depuis 13 ans quand il m’a appelé. Après s’être rendu compte qu’il ne trouverait pas le budget pour faire « La Guerre du Feu », il s’était rabattu sur le dessin animé et associé à Didier Brunner, le producteur de « Kirikou », avec qui je travaillais. « Pourquoi j’ai (pas) mangé mon père » a été le genre de projet qui va d’inflation en inflation. Jamais une pente heureuse. À mesure que les ressources croissent, les emmerdes s’accumulent. J’ai quitté le navire après trois versions du script et c’est Jamel Debbouze qui a repris le flambeau avec ses troupes. Je n’ai rien à voir avec l’espèce de « Titanic » dont ils ont accouché. Ne soyons pas ingrat. Le cinéma m’a donné quelques joies : le César du meilleur long-métrage d’animation 2014 pour « Loulou, l’incroyable secret » avec Grégoire Solotareff, et la très jolie « Fameuse Invasion des Ours en Sicile », fable de Dino Buzzati adaptée avec le scénariste Thomas Bidegain, mise en images somptueuses par Lorenzo Mattotti et produite par ma chère amie Valérie Schermann et Christophe Jankovic, de Prima Linea. »

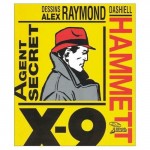

Retournons chez Denoël Graphic : on voit apparaitre le fameux logo à l’autogyre en novembre 2003, en couverture de la réédition du « X9 – Agent Secret » de Dashiell Hammett et Alex Raymond : un hommage aux inventions de Franquin ou à l’univers de « James Bond » (« Opération Tonnerre » par Terence Young en 1965) ?

« J’ai toujours adoré les logos d’éditeurs, le borzoï Knopf, le pingouin de Penguin. On en cherchait un et on ramait. Celui-là, c’est un logo en linogravure retrouvé par Lo Monaco dans la poubelle de Joëlle Jolivet, qui l’avait fait pour l’émission « C’est pas sorcier ». J’ai vu tout de suite le Fantacoptère de Franquin, pas le James Bond de « Thunderball », où le beau Sean a l’air d’un gros kéké avec son casque de vol sur la tête. »

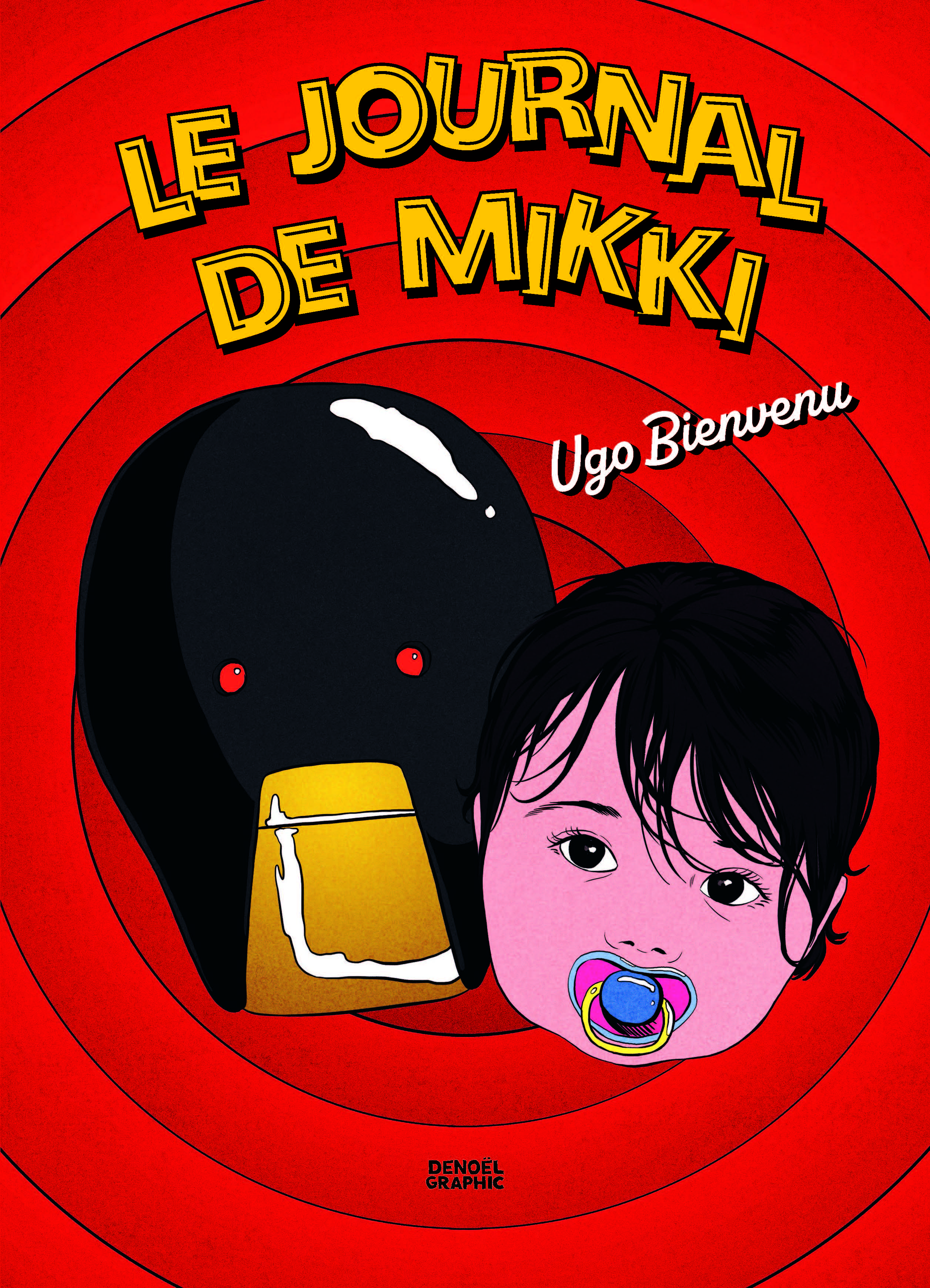

« Popeye » et Alison Bechdel, Sfar et « L’Art de voler » (Altarriba et Kim), Joost Swarte et « Une si jolie petite guerre » (Marcelino Truong), Emmanuel Moynot et « Préférence système » (Ugo Bienvenu, qui a accepté de réaliser « Le Journal de Mikki » – album offert pour l’achat de deux titres – afin de célébrer les 20 ans du label), « Shoah et Bande dessinée » (sous la direction de Didier Pasamonik et Joël Kotek) et « Métal hurlant : 1975-1987, la machine à rêver » par Gilles Poussin et Christian Marmonnier : le catalogue Denoël Graphic est-il une mine d’or à page ouverte ou la librairie d’un éditeur bédéphile passionné ?

« C’est la synthèse exacte entre ce qui s’offre à moi et ce que je chasse. Je suis un fervent adepte de la sérendipité, qui est le fait de trouver ce qu’on ne cherchait pas. Derrière, il y a de tout, des conseils d’amis, des hasards, de vieilles liaisons qui se réveillent d’un coup. Le privilège de cette collection, c’est sa lenteur quantitative. Si je ne trouve pas, je ne publie pas. Au début, j’avais un peu de mal à fidéliser mes auteurs (fidéliser Segar ou Sfar, good luck !). Maintenant, j’en ai qui résistent aux sirènes des majors pour rester chez nous. C’est le miracle de l’amour. »

Au sein de vos divers travaux scénaristiques (outre les auteurs déjà évoqués, citons Loustal, Jano, Stanislas et Philippe Berthet), vous interdisez-vous d’adapter certains auteurs, de revisiter l’univers de quelques héros franco-belges, de visiter des genres comme le western ou le récit historique ?

« Je ne m’interdis rien. Je n’ai jamais été un très bon planificateur, c’est tout. Les plans sur la comète, les stratégies à long terme, ce n’est pas mon truc. J’avance à la va comme je te pousse, car je me suis aperçu que c’est en marchant, en trébuchant, en bifurquant, qu’on fait les meilleures rencontres, que naissent les idées et les défis les plus extérieurs à vous. J’ai un besoin vital des autres. Je suis un chien de berger. Posy m’appelle son Collie. Je crois que je m’emmerderais un peu, seul avec moi-même. »

Couverture pour l'édition luxe de « Blake & Mortimer T29 : Huit heures à Berlin » (éd. Blake & Mortimer, 2023).

En 2015, avec José-Louis Bocquet, vous vous retrouvez en charge de la série « Blake et Mortimer », monument du patrimoine franco-belge et des ventes contemporaines : comment avez-vous abordé cet univers, en compagnie d’Antoine Aubin ? Pour « Huit Heures à Berlin » (album où vous faites un caméo), des pistes scénaristiques ont-elles été laissées de côté ?

« Avec José-Louis, on l’a abordé comme deux mômes qui se retrouvent un mercredi après-midi (de mon temps, c’était le jeudi) avec un train électrique flambant neuf, ou vintage si l’on préfère, et le droit de monter le plus beau circuit du monde. On s’est vraiment amusés du début à la fin pendant l’élaboration et l’écriture du scénario. Et le miracle de ce type d’exercice, c’est qu’une fois que l’objet est cristallisé, sous forme d’un album de tel format, de tant de pages, toutes les arborescences du travail disparaissent, quitte à produire, ailleurs dans le cerveau, des surgeons, de futures pousses qui réapparaitront lors de travaux ultérieurs. »

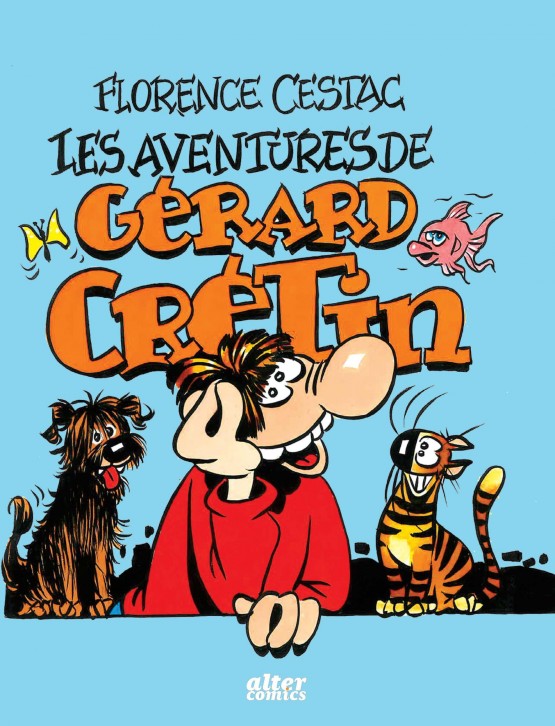

Couverture pour l'édition bibliophile de « Un autre regard sur Blake & Mortimer - L'Art de la guerre » (éd. Blake & Mortimer, 2023).

Cet automne, on vous retrouvera – associé à Bocquet et Floc’h – sur « L’Art de la guerre », deuxième tome de la série parallèle « Un autre regard sur Blake et Mortimer » : quelle différence pour vous entre la réalisation de ce tome et celle de « Huit Heures à Berlin » ?

« Dans le travail avec Bocquet, aucune. La différence, c’est que c’est moi, cette fois, qui murmurais à l’oreille de Floc’h, alors que pour Aubin, c’était José-Louis. Vous connaissez l’adage :« Two is company, three is a crowd ». C’est exactement ça. Pour parler aux artistes, deux scénaristes doivent devenir une entité unique. Piloter (je ne dis pas « contrôler ») un mec ou une nana en train de donner leur meilleur sur la planche, c’est un sport particulier, qu’on adore, José-Louis et moi, ce qui explique que nous soyons tous les deux aussi éditeurs. »

D’autres volumes de « Blake et Mortimer » prévus pour les années futures ?

« Oui, on attaque notre troisième cet été. Hardi petit ! Avec Aubin, encore. »

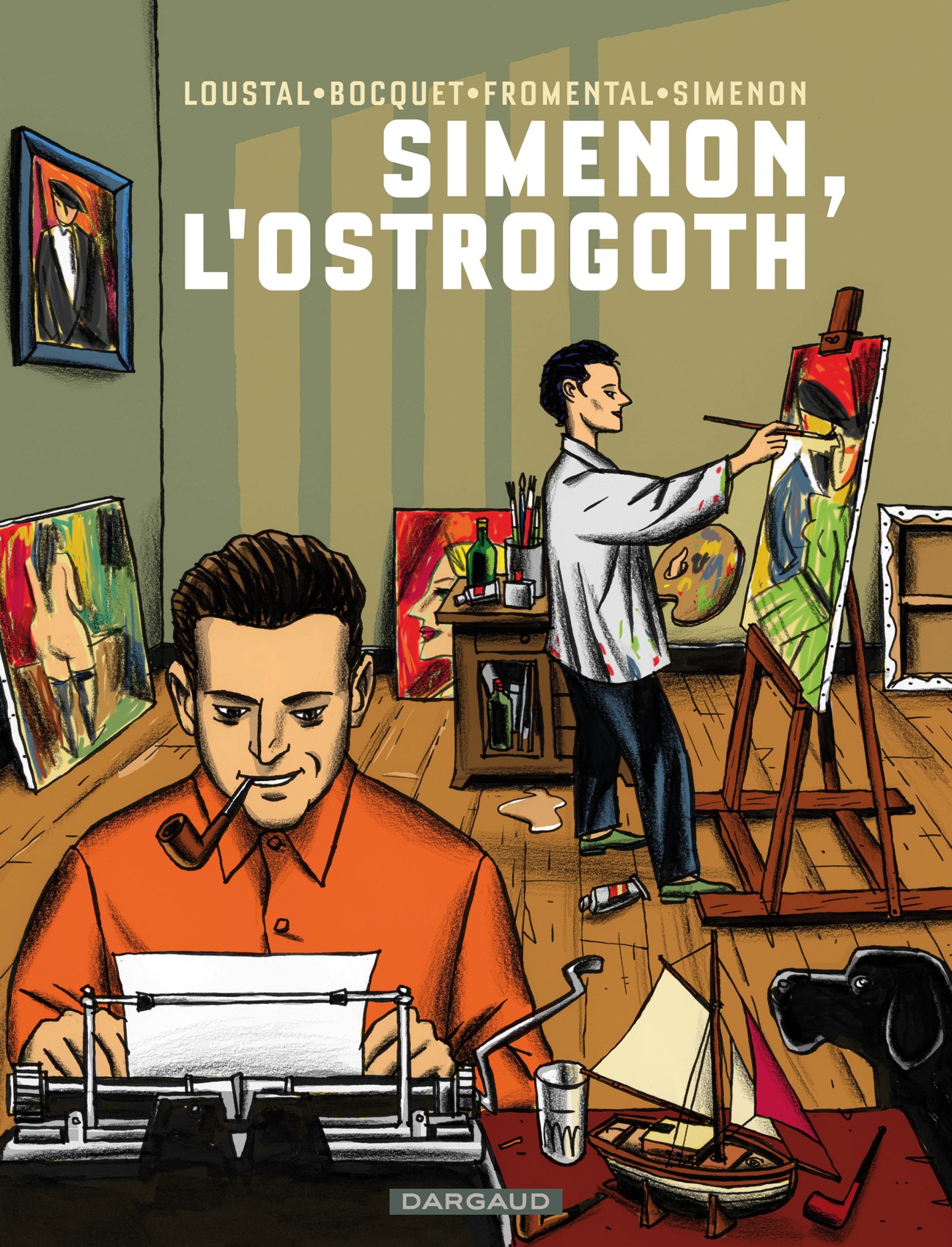

Nouvelle aventure que celle d’adapter les romans durs de Simenon : une manière de souligner votre passage « De l’autre côté de la frontière », album réalisé avec Philippe Berthet chez Dargaud en 2020 ?

« Hasard extraordinaire, encore, combiné à une bonne dose de prédestination. Quarante ans d’amour et de lecture du vieux Georges. Pour nous deux, José-Louis et moi. Lui, la publication de l’ouvrage admirable de son maître Lacassin, « Conversations avec Simenon », en 1990 aux éditions de la Sirène. Moi, ce script pour Berthet. Le hasard, c’est qu’il n’y a pas de hasard. Juste un coup de fil de John Simenon, fils de Georges. « J’ai beaucoup aimé la façon dont vous abordez le personnage de mon père. Il y a longtemps que je songe à faire adapter ses romans durs en BD. » Cette fois, avec José-Louis, nous avons décidé de travailler séparément. Un toi, un moi, un toi, etc. La suite chez votre libraire. »

Pour les mois (et années…) à venir, que nous réservez-vous comme surprises ? Finalement, y a-t-il un projet ou un métier (réalisateur ?) que vous n’ayez pas pu encore réaliser ?

« Mon ambition est d’abord d’arriver indemne au terme de cette année terriblement chargée en bonheurs de toutes sortes. Car oui, même la félicité tue. La to do list est encore longue, entre la sortie du biopic Simenon avec Bocquet, John et Loustal, celle de « La Neige était sale » avec le camarade Yslaire, le Simenon suivant avec Laureline Mattiussi, un nouveau « Miss Chat » à écrire pour Joëlle Jolivet, et la fin des célébrations des 20 ans de Denoël Graphic, culminant avec Posy à la BPI du Centre Pompidou en novembre. Wish me luck ! »

Philippe TOMBLAINE

M. Fromental affiche sa bobine sur tous les sites de BD : c’est le culte de la personnalité ?

Non, le 20e anniversaire de ma collection et la sortie d’un album avec Loustal et d’un autre avec Floc’h.