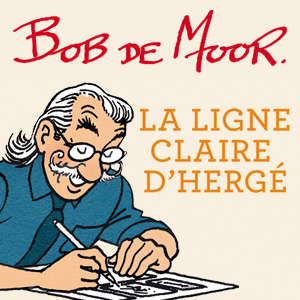

C’est au cours des années 1960 que Leone Frollo abandonne les bluettes destinées aux jeunes Anglaises pour les « fumetti per adulti » dont les magazines populaires au format de poche envahissent les kiosques transalpins. Loin de s’enfermer dans le genre, il s’oriente vers des productions plus valorisantes, mais toujours osées, souvent destinées à des magazines luxueux. Une nouvelle sélection des œuvres les plus représentatives de ce maître de l’érotisme —sensuel, mais néanmoins audacieux — est proposée dans ce second volume de « L’Art érotique de Leone Frollo ».

Lire la suite...COMIC BOOK HEBDO n°18 (21/03/2008).

Cette semaine, « Les Invisibles » de Grant Morrison : délire garanti.

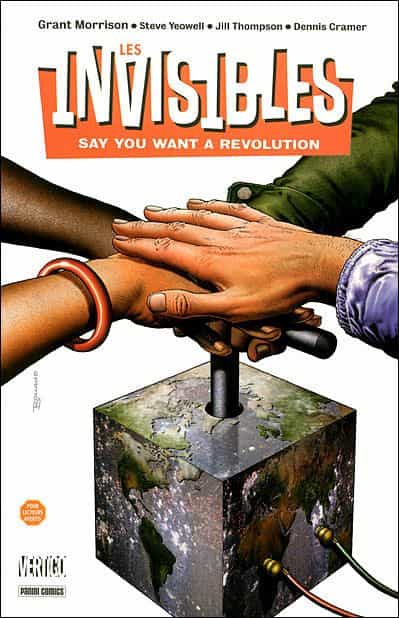

-LES INVISIBLES vol.1 : SAY YOU WANT A REVOLUTION (Panini Comics, Vertigo Big Book).

Cet album nous donne une nouvelle fois l’occasion de comprendre à quel point une partie de la production éditée aux États-Unis échappe bel et bien à ce que l’information médiatique nous assène comme étant une vérité : oui, outre l’entertainment, la grosse cavalerie et les table books, il existe bien une culture digne de ce nom qui est publiée, talentueuse, courageuse, critique et engagée, parfois bien au-delà de ce qu’on pourrait en attendre. Je vous arrête tout de suite : oui, je sais, Grant Morrison est écossais, mais c’est justement une belle opportunité pour revenir sur la fameuse « vague de scénaristes britanniques » dont je vous ai déjà parlé mais qui mérite qu’on l’explore de nouveau en portant notre attention sur un magazine qu’on oublie trop souvent de citer et qui a joué un rôle fondamental dans ce phénomène.

Quel rapport y a-t-il entre Grant Morrison et Alan Moore, Neil Gaiman, Mark Millar, Warren Ellis, Bryan Talbot et Garth Ennis ? Outre le fait qu’ils soient anglais, écossais ou irlandais, ce sont tous des scénaristes qui tous ont écrit pour le magazine 2000 AD, véritable pépinière de talents ayant lancé bien des carrières. Nous pourrions poser la même devinette avec des dessinateurs tels que Brian Bolland, Simon Bisley, Dave Gibbons, Frazer Irving ou Ashley Wood : nous aurions la même réponse. L’hebdomadaire 2000 AD (AD = After Doom, et non Anno Domini) a été créé en 1977 par Pat Mills à la demande de l’éditeur IPC, et proposa d’emblée des récits de science-fiction intenses traversés par des héros parfois peu recommandables, dont le plus célèbre est bien sûr l’impitoyable Judge Dredd (qu’il co-créa avec John Wagner, dessiné par Carlos Sanchez Esquerra, Mike McMahon, Brian Bolland ou Ron Smith). Quel rapport avec Les Invisibles ? Karen Berger. Lorsque cette éditrice fan d’horreur et anglophile confirmée (elle étudia la littérature anglaise et l’histoire de l’art au Collège de Brooklyn avant de devenir l’assistante de Paul Levitz chez DC Comics) débarqua en Angleterre, elle fut fort intéressée par tous ces talents, dont Alan Moore avec qui elle élabora des collaborations possibles pour lui ou d’autres auteurs. En repartant aux États-Unis, elle créa une passerelle artistique qui allait bientôt s’épanouir au sein d’un label nommé Vertigo, label qui doit beaucoup à la belle, donc, mais aussi à tous ces auteurs des îles britanniques…

Aujourd’hui le phénomène dépasse largement le cadre de Vertigo puisqu’on retrouve l’Écossais Mark Millar et l’Anglais Warren Ellis dans des productions Marvel, par exemple. Parmi tous ces scénaristes, Grant Morrison est assurément l’un des plus grands et des plus importants. Et sa série Les Invisibles est considérée par beaucoup comme étant l’une de ses œuvres les plus emblématiques.

Il y a deux Grant Morrison. Celui qui investit certains mythes super-héroïques pour leur tordre le cou ou les réinventer avec audace et passion : de l’inévitable et génialissime Batman : Arkham Asylum dessiné follement par Dave McKean (une œuvre fondamentale pour ces deux auteurs) en passant par la superbe vision qu’il nous donne de Superman en compagnie de Frank Quitely et Jamie Grant, ou bien son travail de réappropriation de héros oubliés dans Seven Soldiers of Victory, Morrison bouscule tout en n’abîmant rien, permettant ainsi à ces créations non pas de continuer mais bien d’évoluer, et intelligemment en plus. Nom d’un chien !

Et puis il y a le Grant Morrison qui donnerait bien un petit coup de main à Warren Ellis pour tout péter et pousser à prendre conscience du désastre humain contemporain par le biais de récits d’anticipation où s’entrecroisent et se chevauchent politique, drogue, violence sociale, magie, musique, révolte, délire, éthique, science-fiction, religion, humour, bizarre, sexe, éthique, horreur, et tout un arsenal d’idées plus dingues les unes que les autres (aviez-vous lu The Filth, l’une des BD les plus déjantées qu’on puisse lire, proche de la prise de LSD ?). Ellis et Morrison sont de dangereux décadents, de méchants provocateurs, des iconoclastes furieux. Du moins c’est ainsi qu’ils apparaissent aux yeux du monde. Mais ces individus infréquentables font ce que les bien-pensants n’ont pas le courage de faire, trop enfermés dans la démagogie de leur indignation moralisante, se disant combattre les méchants alors qu’ils sont dans une servitude d’esprit qui les empêche de voir, au point de servir l’ennemi. Car ennemi il y a. On le côtoie tous les jours. Il n’a pas un visage particulier, il n’est pas incarné de manière ultime, il surgit de l’insoupçonnable ou se façonne en toute légalité. Il procrée et rampe dans l’ombre. L’ennemi est tout simplement ce qui va à l’encontre de la vie et qui ronge l’humanité depuis ses premiers soubresauts. Morrison et Ellis font bien ce que personne ne veut faire : nous mettre le nez dans notre merde. Pour en tirer une pensée. Car il faudrait peut-être arrêter nos conneries, non ? Oui, Morrison signe des œuvres décadentes car elles montrent ce qu’on cache, sans fioritures. Morrison est décadent car c’est un humaniste déçu, que dis-je déçu, un humaniste écœuré par la médiocrité qui prime et la saloperie qui dirige, par la mort érigée en système de vie (en cela on débouche sur une certaine vision nietzschéenne des choses).

Son talent est de créer sans tomber dans la dénonciation vaine, primaire, stérile : du grand délire qui régit le monde, Morrison en tire un délire encore plus grand afin de mettre en évidence l’indicible par le truchement d’une imagination impressionnante.

Oui, messieurs de la censure, Morrison le trublion est un grand auteur, non pas un écriveur de bédé dégradante mais bien un penseur virulent et nécessaire, amoureux des images et des histoires, et qui est loin d’être un ovni puisqu’il appartient à une génération qui a bénéficié de l’essor d’écrivains et d’artistes de la deuxième renaissance écossaise (c’était dans les années 70), une renaissance qui a fait entrer de plain-pied la culture du pays des fantômes et de Nessie dans une modernité se conjuguant avec chômage, drogue, musique et désillusion. De plus, Morrison est un enfant de Glasgow, une ville déterminante pour cette renaissance culturelle puisque c’est là que sévirent des écrivains tels qu’Alasdair Gray, James Kelman ou William McIlvanney, mais aussi des peintres, des dramaturges et une scène rock essentielle traçant la voie pour une nouvelle génération d’auteurs assez bruts de décoffrage qui explosa dans les années 90 : Alan Warner, Iain Banks, Ian Rankin ou Irvine Welsh (oui, vous savez, Trainspotting). On comprendra donc qu’il n’est pas du tout étonnant qu’une partie de la bande dessinée écossaise contemporaine ait été aspirée elle aussi par ce souffle artistique contestataire aussi social et lucide qu’enclin à délirer sans fin. Une spécificité culturelle qui fait honneur à l’esprit frondeur de Charles Burns, mais aussi à la folie d’Alexander Trocchi, autre enfant terrible de Glasgow qui rejoignit la beat generation aux USA avant de revenir au pays, recherché par la police pour des histoires de drogues dures, de violence et de prostitution, et finalement mort d’une overdose en 1984 (de Trocchi, je vous conseille très très très vivement un superbe roman vénéneux et inoubliable, de toute beauté : Young Adam, aux excellentes éditions Métailié).

Parler d’écrivains ainsi et ici n’est pas une digression, puisque lorsque vous lirez Les Invisibles vous constaterez la présence effective du Marquis de Sade, de Lord Byron, de Percy Bisshe et Mary Shelley. Et toc…

Ceci étant dit, plongeons-nous enfin dans l’ouvrage qui nous interpelle aujourd’hui.

Les combats entre le bien et le mal qui font rage sur notre planète sans que nous les voyions car se passant dans d’autres dimensions sensorielles ou spatiales est un thème qui a déjà été souvent abordé par nombre d’artistes, mais évidemment tout dépend du talent de l’auteur afin de réinventer ce thème pour en tirer une grande œuvre. À ce propos, Morrison soupçonne les créateurs de Matrix d’avoir été fortement influencés par Les Invisibles (quelques images et idées semblent étayer ce soupçon). Car il est bien question ici de forces invisibles combattant les unes contre les autres, sans que l’humanité ait conscience des terribles enjeux qui se font et se défont tout autour d’elle. Les « Invisibles », ce sont des groupes de cinq personnes, assez couillues, qui ont pour mission de foutre une râclée à tous les démons, meurtriers, monstres ou fachos qui fomentent dans l’ombre. Pour ce faire, les Invisibles ont le pouvoir de traverser le temps et l’espace afin d’opérer comme ils l’entendent sans pour autant attirer l’attention sur leurs actes.

À travers les différents récits qu’il déroule au fil de cette création étrange bien plus proche – vous l’aurez compris – de The Filth que de Seven Soldiers of Victory, Morrison met à nu les différentes formes de mal qui meurtrient l’humanité. Il y a beaucoup de fantastique dans Les Invisibles. Mais la violence est souvent bien plus réelle que fantasmée, et tout n’est pas qu’affaire de magie et de démons. Il y a des racines au mal, et nous sommes tous une partie de l’arbre. Ce qu’indique le titre de ce volume (Say You Want a Revolution), emprunté bien évidemment aux Beatles, et qui prend ici une dimension bien particulière. Morrison nous montre abruptement ce qui est caché et qui gesticule pour nous nuire. Mais tout ceci est-il vraiment caché, ou bien est-ce nous qui ne voyons plus ce qui se passe et qui continuons de vivre, de manger, de boire, de regarder la télé, de faire nos courses au supermarché et d’ingurgiter des produits soi-disant culturels comme si de rien n’était (car il faut consommer, n’est-ce pas) ? Le mal, c’est Harmony House, une maison de redressement dirigé par un personnage adipeux, esclave d’un démon, où l’on pratique des expériences abominables sur les jeunes délinquants. Le mal, ce sont ces notables qui pratiquent la chasse à courre en pleine ville, car les proies ne sont plus des cervidés mais des chômeurs, des clochards, des drogués ou des prostituées. Le mal, c’est aussi l’ère de la guillotine, l’hypocrisie de l’époque des Lumières, les puissants qui se cachent dans leur château pour une orgie ultime mêlant sexe, torture, violence, meurtre, asservissement total et destruction de la chair et de l’esprit d’êtres jetés en pâture à ces détraqués en haut de l’échelle sociale. Ce sont encore des zombies vaudous assassins et violeurs, et… la guerre. Pas joli joli, tout ça, hein… Mais comme le disait justement Pierre Desproges : « Respectable ? Où avez-vous vu qu’il était respectable, le genre humain ? »

Pour contrebalancer cette galerie de portraits donnant la nausée, Morrison met en lumière des personnalités sulfureuses tels que Sade, Byron ou Shelley afin de mettre les choses au point sur la réalité et les conséquences du mal, ce mal poussant ceux qui aiment jouir de la vie à devenir révoltés contre un ordre établi, violent et moraliste, qui stigmatise et dénonce et enferme les adeptes de la liberté afin de mieux souiller dans la jouissance et dans l’ombre les préceptes qu’il affiche et ordonne au grand jour. Vue ainsi, Les Invisibles est une œuvre aussi importante que dérangeante, une œuvre de révolte – et donc une œuvre à brûler au nom de la morale par ceux qui nous assassinent à petit ou long feu. Autrement dit : un album que tout honnête homme se doit de posséder !

Publiée à partir de 1994 (eh oui, nous avons encore attendu bien longtemps avant de pouvoir lire ce genre de comic), cette série fut importante pour Morrison : il put enfin développer une idée qui lui tenait à cœur au-delà du format d’une mini-série, ayant ainsi l’opportunité de déployer tout un univers, avec sa logique et ses ramifications, tout en donnant un coup de pied dans la fourmilière par un ton résolument provocateur et entier. Même l’équipe d’Invisibles que nous suivons au travers de ces aventures est disons… plutôt… atypique ! En effet, celle-ci est composée de King Mob, un dur à cuire tout en cuir et piercings, de Lord Fanny, un travelo adepte de la magie, de Fleur de Coucou, une cinglée tout droit sortie d’un étrange carnaval, de Mec, une héroïne noire assez musclée et combative, et enfin de Dane McGowan, dit Jack Frost, adolescent délinquant à la recherche de ses repères. Ça décoiffe, donc ! Pas vraiment le genre d’équipe lisse et consensuelle… Mais rien n’est consensuel chez Morrison. Je ne vous dirai rien en détail des différents récits qui constituent ce premier volume tant ils contiennent de délires et d’événements dont il faut préserver à tout prix l’effet de surprise. Et puis je pense vous en avoir assez dit pour que vous ayez une petite idée de ce que vous pourrez trouver dans cet album (rassurez-vous, cela ira au-delà de vos attentes !).

Pour ce qui est des images, plusieurs dessinateurs se succèdent sur les 12 premiers numéros des Invisibles rassemblés ici. Nous trouvons d’abord Steve Yeowell, avec son style à la fois direct et plein de nuances, qui signe les planches des premiers épisodes. La présence de Yeowell n’est pas anodine, puisqu’il avait déjà travaillé avec Morrison pour 2000 AD (une série intitulée Zenith, racontant les aventures d’une rock star super-héros combattant des extra-terrestres : tout un programme !). La difficile et incroyable histoire Arcadia, en quatre parties époustouflantes, est dessinée par Jill Thompson. Une histoire à ne pas mettre entre toutes les mains, assez proche de Pasolini… Puis, en fin de volume, nous trouvons plusieurs récits courts dessinés par Thompson et différents autres dessinateurs : Chris Weston (oui oui, le dessinateur de The Filth), John Rigdway et Steve Parkhouse. Je les cite bien volontiers, car ils n’apparaissent curieusement pas dans les crédits ni en couverture, alors que Weston et Rigdway nous offrent les épisodes les mieux dessinés de l’album (très très beaux, vraiment !) contrairement à Dennis Cramer qui lui apparaît en couverture alors qu’il n’a fait qu’encrer (de manière pas toujours heureuse) les dessins de Thompson : bah alors !

Pour finir, n’oublions pas de parler des superbes couvertures originales (que vous trouverez avant chaque épisode) signées Sean Philips et Rian Hughes, ainsi que la couverture du recueil arborant une très belle illustration de Brian Bolland. Pour couronner le tout, vous aurez droit à une préface vraiment très chouette de Peter Milligan, un scénariste et ami de Morrison que l’on retrouve parmi les auteurs qui ont participé à l’aventure de… 2000 AD ! La boucle est bouclée, il me semble, non ?

Dormez bien, mes petits chatons, les Invisibles veillent sur nous… nous pouvons continuer à être irresponsables…

Cecil McKinley