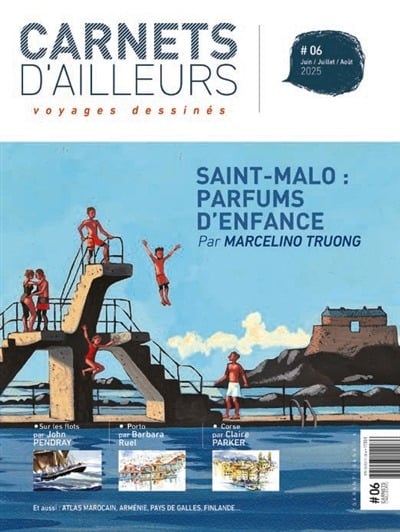

Déjà six numéros de Carnets d’ailleurs depuis mars 2024, revue sous-titrée Voyages dessinés, laquelle donne aux carnets de voyage(s) toute leur place pour « montrer le monde avec l’œil bienveillant des carnettistes les plus talentueux de France et d’ailleurs » , grâce à l’indéniable diversité des sujets et des contrées visitées, grâce aussi à la variété et la beauté des illustrations. Illustrations, certes, mais également bandes dessinées : le tout « garanti sans IA ».

Lire la suite...« Scalped » T1 et T2 par R. M. Guéra et J. Aaron

Si vous êtes prêts à vous faire décaper la pulpe du cervelet en lisant un bon vieux comic bien hardcore et pourtant humaniste, alors n’hésitez pas à plonger dans l’un des meilleurs titres récents de la ligne Vertigo : « Scalped », un polar amérindien sombre et vénéneux, écrit à la serpe et sublimement dessiné.

Il est rassurant de constater qu’après toutes ces déjà nombreuses années, Vertigo n’est pas devenu un alibi creux de DC Comics victime de son succès mais bien un véritable espace où une autre bande dessinée est toujours possible, plus adulte, moins consensuelle. L’évolution de ce label (au départ dédié au fantastique) vers les terres du polar se fait de plus en plus sentir, et c’est un élément important pour la richesse des comics. Nul doute que le succès de « 100 Bullets » d’Azzarello et Risso a permis en grande partie cette ouverture, démontrant que non seulement les amateurs de polar répondent plus que jamais présents, mais qu’en plus – à l’instar de l’horreur – ce genre est bel et bien en train de devenir un atout majeur de la bande dessinée américaine contemporaine. En mars 2007, au sein de ce constat, apparaît alors l’œuvre de Jason Aaron et R. M. Guéra : « Scalped ». Un titre comme un coup de scalpel, deux syllabes contractées dans le mouvement du mot, un titre comme un son qui tranche, sans appel. Le ton est donné. Le spectacle peut commencer.

Il est rassurant de constater qu’après toutes ces déjà nombreuses années, Vertigo n’est pas devenu un alibi creux de DC Comics victime de son succès mais bien un véritable espace où une autre bande dessinée est toujours possible, plus adulte, moins consensuelle. L’évolution de ce label (au départ dédié au fantastique) vers les terres du polar se fait de plus en plus sentir, et c’est un élément important pour la richesse des comics. Nul doute que le succès de « 100 Bullets » d’Azzarello et Risso a permis en grande partie cette ouverture, démontrant que non seulement les amateurs de polar répondent plus que jamais présents, mais qu’en plus – à l’instar de l’horreur – ce genre est bel et bien en train de devenir un atout majeur de la bande dessinée américaine contemporaine. En mars 2007, au sein de ce constat, apparaît alors l’œuvre de Jason Aaron et R. M. Guéra : « Scalped ». Un titre comme un coup de scalpel, deux syllabes contractées dans le mouvement du mot, un titre comme un son qui tranche, sans appel. Le ton est donné. Le spectacle peut commencer.

Et quel spectacle… Un beau bordel, oui ! Une radiographie de l’humain dans ce qu’il a de plus désespéré, violent et dégueulasse (oui, je sais, je dis des gros mots, aujourd’hui, mais bon, j’m'adapte, hein : dans « Scalped » on ne parle pas avec le langage des roses, ça charcle sévère). Aaron, qui semble avoir basé son histoire sur une connaissance du sujet et des recherches plus que poussées, nous plonge dans l’enfer des réserves indiennes, plus précisément celle de Prairie Rose, dans le Dakota du sud. Et là, au lieu de nous offrir un récit ethnologique, politique, aventureux, Aaron casse tous les codes en se servant de ce contexte pour en faire un théâtre d’un tout autre ordre. Certes, on y parle de la condition des Indiens dans les réserves, de leur quotidien, de leur présent ; on y parle aussi de leur… futur (?), mais avant tout il est question de l’humain, là, et de la limite de sa résistance à la violence d’un système et d’hommes prêts à tuer leur mère pour un lopin de terre, de la manipulation entre les grands manitous du monde moderne et de leurs tractations pour niquer ce qui les a diminués, de l’alcoolisme, des violences sexuelles, de la désespérance et de la haine, des sentiments refoulés, aigres et pathogènes, et d’un terrible et absolu et ineffable besoin… d’amour. Le coup de génie d’Aaron est de traiter ce sujet à la manière d’un polar hardboiled, à 100 à l’heure, ne crachant sur aucun aspect de la chose, examinant méthodiquement ces personnages dans leur folie pour mieux nous montrer leur « désespérant espoir » de survivre.

Et quel spectacle… Un beau bordel, oui ! Une radiographie de l’humain dans ce qu’il a de plus désespéré, violent et dégueulasse (oui, je sais, je dis des gros mots, aujourd’hui, mais bon, j’m'adapte, hein : dans « Scalped » on ne parle pas avec le langage des roses, ça charcle sévère). Aaron, qui semble avoir basé son histoire sur une connaissance du sujet et des recherches plus que poussées, nous plonge dans l’enfer des réserves indiennes, plus précisément celle de Prairie Rose, dans le Dakota du sud. Et là, au lieu de nous offrir un récit ethnologique, politique, aventureux, Aaron casse tous les codes en se servant de ce contexte pour en faire un théâtre d’un tout autre ordre. Certes, on y parle de la condition des Indiens dans les réserves, de leur quotidien, de leur présent ; on y parle aussi de leur… futur (?), mais avant tout il est question de l’humain, là, et de la limite de sa résistance à la violence d’un système et d’hommes prêts à tuer leur mère pour un lopin de terre, de la manipulation entre les grands manitous du monde moderne et de leurs tractations pour niquer ce qui les a diminués, de l’alcoolisme, des violences sexuelles, de la désespérance et de la haine, des sentiments refoulés, aigres et pathogènes, et d’un terrible et absolu et ineffable besoin… d’amour. Le coup de génie d’Aaron est de traiter ce sujet à la manière d’un polar hardboiled, à 100 à l’heure, ne crachant sur aucun aspect de la chose, examinant méthodiquement ces personnages dans leur folie pour mieux nous montrer leur « désespérant espoir » de survivre.

Dès le départ, dès les premières planches, ça part en vrille grave. À peine a-t-on fait connaissance avec le lieu que les choses dégénèrent, dans un flot de coups, d’injures et de menaces, dans un ton outrancier et avec des mots si directs que même les lecteurs à la langue bien lourde se sentiront comme des petits minous penauds dans leur panier de mémé. Cette outrance verbale et physique peut heurter, fasciner ou agacer, mais très vite le flot des mots, leur musique âpre et rude, balancée comme on lance des couteaux, fait mouche et donne une réelle dynamique au récit, au service de dialogues bien sentis et sans concessions. Il y a même quelque chose de lancinant, dans ces injures, comme un leitmotiv sous-jacent de tout ce qu’il y a de frustration et de haine dans la population indienne contemporaine. Dans une réserve, aujourd’hui, avec les problèmes de violences, d’alcool, de sexe, comment voulez-vous que les gens se parlent sans se dire « fuck » en demandant le sel ? On sent ici une logique de vie subie qui ne demande qu’à se rebiffer et enfin exister au grand jour, mais le sens de la vie indienne, sa capacité à évoluer avec son temps, est depuis longtemps totalement noyée par le pouvoir de la force, des influences et des intérêts. « Qu’est devenue la grande nation indienne ? » se demandent ceux qui sont encore debout…

Dès le départ, dès les premières planches, ça part en vrille grave. À peine a-t-on fait connaissance avec le lieu que les choses dégénèrent, dans un flot de coups, d’injures et de menaces, dans un ton outrancier et avec des mots si directs que même les lecteurs à la langue bien lourde se sentiront comme des petits minous penauds dans leur panier de mémé. Cette outrance verbale et physique peut heurter, fasciner ou agacer, mais très vite le flot des mots, leur musique âpre et rude, balancée comme on lance des couteaux, fait mouche et donne une réelle dynamique au récit, au service de dialogues bien sentis et sans concessions. Il y a même quelque chose de lancinant, dans ces injures, comme un leitmotiv sous-jacent de tout ce qu’il y a de frustration et de haine dans la population indienne contemporaine. Dans une réserve, aujourd’hui, avec les problèmes de violences, d’alcool, de sexe, comment voulez-vous que les gens se parlent sans se dire « fuck » en demandant le sel ? On sent ici une logique de vie subie qui ne demande qu’à se rebiffer et enfin exister au grand jour, mais le sens de la vie indienne, sa capacité à évoluer avec son temps, est depuis longtemps totalement noyée par le pouvoir de la force, des influences et des intérêts. « Qu’est devenue la grande nation indienne ? » se demandent ceux qui sont encore debout…

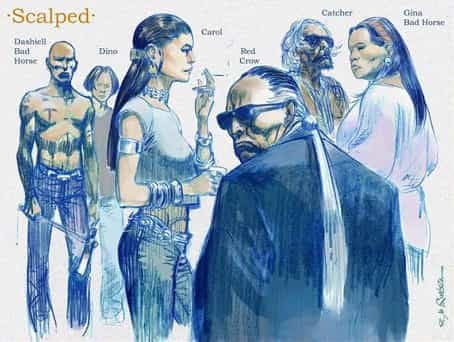

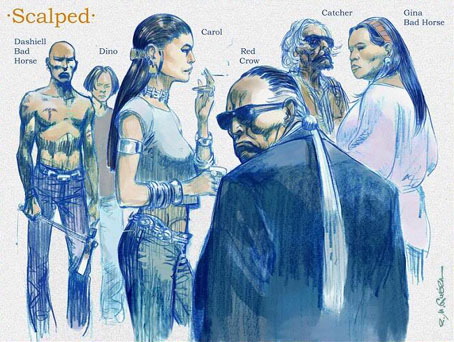

Comme vous le savez, ce n’est pas le genre de la maison de vous dévoiler en détails l’histoire des albums chroniqués – ça, c’est à vous de le découvrir, et je ne supporte pas les critiques qui racontent l’album parce qu’ils ne savent pas chroniquer –, mais sachez juste qu’il est question ici d’un certain Dashiell Bad Horse qui revient 15 ans après être parti de Prairie Rose et qui va renouer malgré lui avec les trucs mal digérés de son passé. Dans son collimateur, le Big Boss de la réserve, Red Crow, qui veut ouvrir son casino géant pour asseoir définitivement son autorité sur la population et la police, à grands coups de magouilles diverses. Dash va même être engagé en tant que shérif par Red Crow, mais ce dernier ne sera pas au bout de ses surprises – et nous non plus – car le Mauvais Cheval a plus d’un tour et d’un visage dans son sac… À travers le portrait de Gina, la mère de Dash, se profile la problématique de la transmission de l’histoire de la grande famille indienne, et aussi de l’affect qui envahit le simple factuel. Car au-delà des coups de gueule, de l’orgie sexuelle, des bastons et de la défonce, il y a une faille, énorme, destructrice. Un peu comme les personnages de Bukowski capable de gueuler « enculée ! » à la lune tout en ayant un besoin désespéré d’amour alors qu’ils trébuchent dans leur vomi alcoolisé, les héros de « Scalped » suintent par tous les pores de la peau leur hargne d’être en vie ainsi.

Comme vous le savez, ce n’est pas le genre de la maison de vous dévoiler en détails l’histoire des albums chroniqués – ça, c’est à vous de le découvrir, et je ne supporte pas les critiques qui racontent l’album parce qu’ils ne savent pas chroniquer –, mais sachez juste qu’il est question ici d’un certain Dashiell Bad Horse qui revient 15 ans après être parti de Prairie Rose et qui va renouer malgré lui avec les trucs mal digérés de son passé. Dans son collimateur, le Big Boss de la réserve, Red Crow, qui veut ouvrir son casino géant pour asseoir définitivement son autorité sur la population et la police, à grands coups de magouilles diverses. Dash va même être engagé en tant que shérif par Red Crow, mais ce dernier ne sera pas au bout de ses surprises – et nous non plus – car le Mauvais Cheval a plus d’un tour et d’un visage dans son sac… À travers le portrait de Gina, la mère de Dash, se profile la problématique de la transmission de l’histoire de la grande famille indienne, et aussi de l’affect qui envahit le simple factuel. Car au-delà des coups de gueule, de l’orgie sexuelle, des bastons et de la défonce, il y a une faille, énorme, destructrice. Un peu comme les personnages de Bukowski capable de gueuler « enculée ! » à la lune tout en ayant un besoin désespéré d’amour alors qu’ils trébuchent dans leur vomi alcoolisé, les héros de « Scalped » suintent par tous les pores de la peau leur hargne d’être en vie ainsi.

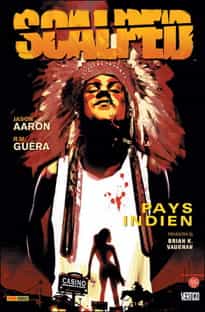

On l’aura compris, donc, Aaron s’avère être un scénariste de tout premier ordre, capable d’enquiller les situations improbables et violentes dans une sorte de mécanisme redoutablement bien huilé, son histoire se déployant avec une facilité et une évidence déconcertante, nous faisant tourner les pages avec rythme et obstination. Dans l’introduction du premier volume, Brian K. Vaughan ne tarissait pas d’éloges envers Aaron ; mais Vaughan – outre le fait qu’il soit un excellent scénariste – est un garçon bien élevé, vous pourriez vous méfier. L’introduction du deuxième volume paru récemment est par contre signée par Garth Ennis qui – outre le fait qu’il soit un excellent scénariste – n’est pas du tout du tout mais alors pas du tout du tout un garçon bien élevé. Bouhlala, non ! On ne s’étonnera donc pas qu’il soit fan du boulot d’Aaron, un auteur au ton aussi brutal et dynamique que le sien, mettant les pieds dans le plat là où d’autres s’essuient avec le bord de leur serviette. Des liens entre les deux hommes se créent malgré eux, et avec son fameux humour, Ennis rappelle combien les Yankees ne sont plus maîtres chez eux. Bref, vous l’aurez compris, si certains des plus brillants scénaristes de comics actuels sont en pamoison devant « Scalped », c’est qu’il n’y a pas de fumée sans calumet.

On l’aura compris, donc, Aaron s’avère être un scénariste de tout premier ordre, capable d’enquiller les situations improbables et violentes dans une sorte de mécanisme redoutablement bien huilé, son histoire se déployant avec une facilité et une évidence déconcertante, nous faisant tourner les pages avec rythme et obstination. Dans l’introduction du premier volume, Brian K. Vaughan ne tarissait pas d’éloges envers Aaron ; mais Vaughan – outre le fait qu’il soit un excellent scénariste – est un garçon bien élevé, vous pourriez vous méfier. L’introduction du deuxième volume paru récemment est par contre signée par Garth Ennis qui – outre le fait qu’il soit un excellent scénariste – n’est pas du tout du tout mais alors pas du tout du tout un garçon bien élevé. Bouhlala, non ! On ne s’étonnera donc pas qu’il soit fan du boulot d’Aaron, un auteur au ton aussi brutal et dynamique que le sien, mettant les pieds dans le plat là où d’autres s’essuient avec le bord de leur serviette. Des liens entre les deux hommes se créent malgré eux, et avec son fameux humour, Ennis rappelle combien les Yankees ne sont plus maîtres chez eux. Bref, vous l’aurez compris, si certains des plus brillants scénaristes de comics actuels sont en pamoison devant « Scalped », c’est qu’il n’y a pas de fumée sans calumet.

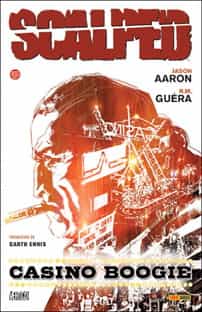

Il serait insensé de finir cette chronique sans parler du dessin de Rajko Milosevic Guéra, en totale osmose avec l’esprit du scénario, donnant vie au texte d’Aaron avec une grande acuité. Dans un trait à la fois souple, nerveux, brut et pourtant plein de nuances, ce dessinateur serbe parfait l’œuvre d’Aaron et lui donne un caractère unique. C’est vraiment très beau. Décidément, après le génial Croate Danijel Zezelj, les comics poussent vers l’Est, à moins que ce ne soit l’Est qui vienne à eux – dans tous les cas, c’est tant mieux ! Le deuxième volume vous permettra de vous rendre compte que son dessin évolue au sein de l’œuvre au point d’acquérir un velouté vénéneux du plus bel effet. Et en parlant de beauté, la force de Guéra est justement de ne pas rechercher la beauté, ni de détruire son dessin pour être bien crade, mais de chercher au sein de son trait l’équilibre parfait entre figuration et énergie, sentiment et mouvement, réalité et obsession. En cela, « Casino Boogie » représente une sorte d’aboutissement de son style sur la série. Les couleurs de Giulia Brusco ne gâchent rien, elle aussi sur la même longueur d’onde que ses compères. Le résultat est l’un des meilleurs comics policiers de ces derniers temps, unanimement salué par la critique US et proche de devenir une série culte pour beaucoup. Il est vrai aussi (mais ça, on doit être deux en France à jouir de ce genre de truc) qu’il est rare de lire une bande dessinée américaine couillue où un vieil indien allumé et amateur de poésie romantique anglaise déclame du Byron ou du Coleridge, seul dans la nuit, chevauchant sa monture fatiguée et descendant bière sur bière en se sentant perdu dans l’immensité d’une prairie sans soleil… On attend donc la suite avec impatience !

Il serait insensé de finir cette chronique sans parler du dessin de Rajko Milosevic Guéra, en totale osmose avec l’esprit du scénario, donnant vie au texte d’Aaron avec une grande acuité. Dans un trait à la fois souple, nerveux, brut et pourtant plein de nuances, ce dessinateur serbe parfait l’œuvre d’Aaron et lui donne un caractère unique. C’est vraiment très beau. Décidément, après le génial Croate Danijel Zezelj, les comics poussent vers l’Est, à moins que ce ne soit l’Est qui vienne à eux – dans tous les cas, c’est tant mieux ! Le deuxième volume vous permettra de vous rendre compte que son dessin évolue au sein de l’œuvre au point d’acquérir un velouté vénéneux du plus bel effet. Et en parlant de beauté, la force de Guéra est justement de ne pas rechercher la beauté, ni de détruire son dessin pour être bien crade, mais de chercher au sein de son trait l’équilibre parfait entre figuration et énergie, sentiment et mouvement, réalité et obsession. En cela, « Casino Boogie » représente une sorte d’aboutissement de son style sur la série. Les couleurs de Giulia Brusco ne gâchent rien, elle aussi sur la même longueur d’onde que ses compères. Le résultat est l’un des meilleurs comics policiers de ces derniers temps, unanimement salué par la critique US et proche de devenir une série culte pour beaucoup. Il est vrai aussi (mais ça, on doit être deux en France à jouir de ce genre de truc) qu’il est rare de lire une bande dessinée américaine couillue où un vieil indien allumé et amateur de poésie romantique anglaise déclame du Byron ou du Coleridge, seul dans la nuit, chevauchant sa monture fatiguée et descendant bière sur bière en se sentant perdu dans l’immensité d’une prairie sans soleil… On attend donc la suite avec impatience !

Cecil McKINLEY

« Scalped » T1 : (« Pays indien ») et T2 : (« Casino Boogie ») par R. M. Guéra et Jason Aaron Éditions Panini (13,00€ chaque volume)