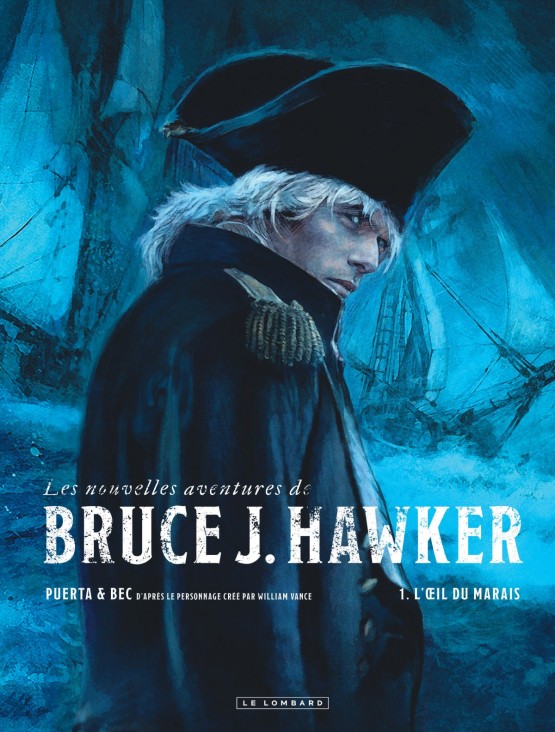

Bruce J. Hawker, le héros favori du regretté William Vance (même après qu’il ait connu l’énorme succès de la série « XIII »), est de retour ! Et le tourmenté officier de la Royal Navy, aux cheveux blanchis par l’écume, reprend le commandement de son navire fétiche : le H. S. M. Lark. Il doit le ramener à bon port, mais les rumeurs vont bon train parmi l’équipage : ce voilier serait maudit ! À moins qu’il ne s’agisse de son capitaine qui exige de ses hommes qu’ils le suivent jusqu’en enfer : leur voyage étant parsemé d’épreuves, entre combats navals et éléments déchaînés. Hawker semble même n’être plus le seul maître à bord, se retrouvant, bien malgré lui, embringué dans la quête du trésor des Templiers.

Lire la suite...Entretien avec Christian De Metter

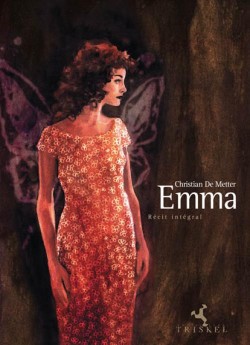

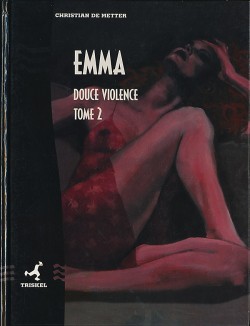

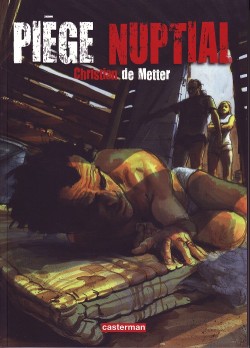

Christian De Metter s’est lancé dans la carrière d’auteur de bande dessinée à l’aube des années 2000 avec « Emma », un triptyque aux accents fantastiques chez Triskell. D’emblée, il s’impose avec un style, une facture marquante. Après deux albums aux Humanos en collaboration avec Richard Marazzano, très vite il s’impose, au-delà de sa maîtrise graphique comme un auteur complet, un narrateur accompli, tant dans ses adaptations de romans que pour ses propres histoires. Son parcours éditorial, d’une grande cohérence thématique, son exigence esthétique dans sa manière d’illustrer ses récits, nous permet d’affirmer qu’il compte aujourd’hui parmi les figures majeures de son art, un auteur qu’on ne se lasse pas de suivre.

Entretien réalisé par Serge Buch le 26 novembre 2017 sur le Festival du Livre de Colmar et revu par Christian De Metter.

Un regard rétrospectif sur votre parcours éditorial fait très vite apparaître une cohérence qui va au-delà de votre technique graphique, notamment dans le choix des thèmes et des sujets abordés. Vous avez par exemple un net penchant pour la veine polar et nombreuses sont vos histoires qui se déroulent aux USA…

Un regard rétrospectif sur votre parcours éditorial fait très vite apparaître une cohérence qui va au-delà de votre technique graphique, notamment dans le choix des thèmes et des sujets abordés. Vous avez par exemple un net penchant pour la veine polar et nombreuses sont vos histoires qui se déroulent aux USA…

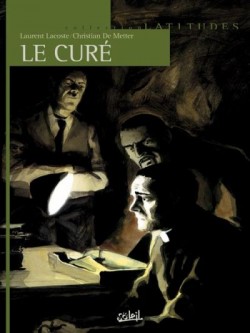

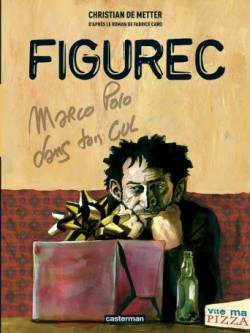

Christian De Metter : Je dirais plutôt le roman noir, parce que je ne suis pas forcément dans les histoires policières. Je me situe plutôt dans le sombre, dans le psychologique. J’ai certaines thématiques récurrentes, je me pose des questions sur l’identité d’un individu, sur son parcours, ses choix, ses rencontres. L’identité aussi d’un monde, d’un pays, de l’Occident, ce genre de choses, et les États-Unis sont tellement pleins de contradictions que forcément ça m’intéresse d’aller gratter un peu le vernis. En revanche, « Emma », « Le Curé », « Figurec », sont des histoires qui se déroulent en Europe. Mais globalement, oui, ça se passe souvent aux États-Unis…

Vous êtes un grand lecteur de romans noirs ?

Vous êtes un grand lecteur de romans noirs ?

C. De M. : Non, j’en lis, mais aujourd’hui quand je lis, c’est rarement pour la détente, je fais beaucoup de lecture pour documenter mon travail. Pour la détente, ça va un peu dans tous les sens. Je peux très bien ressortir de vieux Alexandre Dumas ou un Camus mais aussi un Andréa Japp. J’aime beaucoup Boris Akounine, un romancier russe et son personnage Fandorine que j’adore. Les romans noirs de Joe Lansdale aussi. Globalement je suis attiré par les univers sombres qui questionnent l’humain et la société. Pour rester dans le polar, je ne suis pas trop fan des romans à énigmes, le who done it, l’enquête pour l’enquête m’ennuie un peu. A contrario, si ça dit quelque chose sur la société, son évolution ou sa dégradation, là ça commence à m’intéresser !

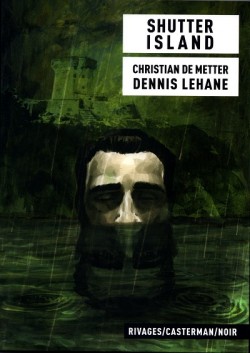

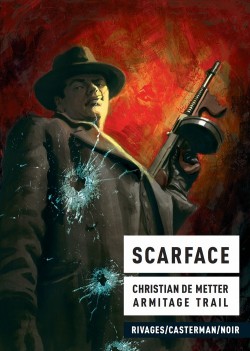

Vous avez été un des premiers à inaugurer la collection Rivages-Noir chez Casterman. C’est vous qui avez choisi le roman de Dennis Lehane ?

C. De M. : Oui. C’est mon éditrice qui m’a demandé si je voulais bien participer à cette aventure des Rivages adaptés en bande dessinée. À cette époque-là, je lisais davantage et souvent des romans noirs. J’avais adoré « Shutter Island » mais je ne savais plus que ce roman faisait partie du catalogue Rivages, Heureuse coïncidence : lorsque j’ai réalisé que « Shutter Island » en faisait partie, je me suis mis sur la liste.

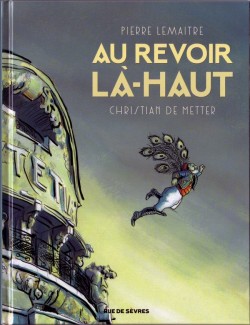

Par contre, j’ai lu dans un de vos entretiens dans CaseMate qu’en ce qui concerne « Au revoir là-haut », vous étiez plusieurs candidats en lice pour illustrer ce roman…

Par contre, j’ai lu dans un de vos entretiens dans CaseMate qu’en ce qui concerne « Au revoir là-haut », vous étiez plusieurs candidats en lice pour illustrer ce roman…

C. De M. : Oui, c’est né d’une rencontre entre l’éditeur et l’auteur. Louis Delas de Rue de Sèvres a rencontré Pierre Lemaitre et de là est née l’envie d’adapter « Au revoir là-haut » en bande dessinée. Chacun de son côté a fait une liste d’auteurs potentiels et j’étais dans les deux listes et j’étais disponible. Si je n’avais pas été disponible je pense que, sans doute, quelqu’un d’autre l’aurait réalisé.

À deux reprises vos adaptations en bande dessinée ont devancé l’adaptation au cinéma…

C. De M. : Oui, mais dans les deux cas, si le film avait été programmé pour sortir avant la bande dessinée je ne les aurais pas faits. Je trouve en effet que la bande dessinée a déjà du mal à exister, à être prise au sérieux, alors si en plus on vient après le film… Même en publiant un an avant la sortie du film on m’a déjà posé la question si j’avais adapté le film ! J’aurais beaucoup de mal à adapter un livre en bande dessinée sachant que le film est déjà sorti ou est sur le point de sortir parce que le cinéma est un peu un ogre, à partir du moment où le film sort, c’est la seule référence et vous n’êtes plus qu’un petit copieur. Encore récemment quelqu’un parlait d’opportunisme à propos des adaptations de romans en bande dessinée. Je ne comprends pas cette idée-là, je ne vois pas pourquoi le cinéma aurait le droit d’adapter des romans, c’est le cas de beaucoup de films, et dès qu’il s’agit de bande dessinée on nous demande de nous justifier, pourquoi ose-t-on toucher à la grande littérature ? Pour moi la bande dessinée est un art qui peut aussi apporter quelque chose. Par exemple dans le cas d’une adaptation on peut l’aborder de différentes manières. Imaginons une scène dans un champs recouvert de neige avec un corbeau sur une barrière. Le romancier a posé son ambiance avec des mots bien précis, avec le rythme de ses phrases, etc., une ambiance polar ou toute autre. On peut l’adapter comme un illustrateur, auquel cas on prend le texte d’origine, on le met dans un encart et on illustre la scène. L’ambiance existera avec le rapport texte/image. On peut aussi l’aborder comme un peintre et dans ce cas-là on retire le texte du romancier et on prend le pari d’en faire une peinture ou un dessin qui va tout suggérer, tout dire de ce texte-là, mais par l’image. C’est un risque et je trouve ça magnifique de prendre ce risque-là. Après on peut être aussi un auteur plus cinématographique, c’est-à-dire qu’au lieu d’en faire une seule image, on peut faire une petite mise en scène de trois/quatre images avec une caméra qui bouge. Je pense que je me situe plutôt entre le peintre et le réalisateur de cinéma. Je n’ai pas le goût du mot au point de le garder à tout prix mais faire le pari que la lumière et le cadrage dira tout de l’ambiance, oui.

Encore récemment quelqu’un parlait d’opportunisme à propos des adaptations de romans en bande dessinée. Je ne comprends pas cette idée-là, je ne vois pas pourquoi le cinéma aurait le droit d’adapter des romans, c’est le cas de beaucoup de films, et dès qu’il s’agit de bande dessinée on nous demande de nous justifier, pourquoi ose-t-on toucher à la grande littérature ? Pour moi la bande dessinée est un art qui peut aussi apporter quelque chose. Par exemple dans le cas d’une adaptation on peut l’aborder de différentes manières. Imaginons une scène dans un champs recouvert de neige avec un corbeau sur une barrière. Le romancier a posé son ambiance avec des mots bien précis, avec le rythme de ses phrases, etc., une ambiance polar ou toute autre. On peut l’adapter comme un illustrateur, auquel cas on prend le texte d’origine, on le met dans un encart et on illustre la scène. L’ambiance existera avec le rapport texte/image. On peut aussi l’aborder comme un peintre et dans ce cas-là on retire le texte du romancier et on prend le pari d’en faire une peinture ou un dessin qui va tout suggérer, tout dire de ce texte-là, mais par l’image. C’est un risque et je trouve ça magnifique de prendre ce risque-là. Après on peut être aussi un auteur plus cinématographique, c’est-à-dire qu’au lieu d’en faire une seule image, on peut faire une petite mise en scène de trois/quatre images avec une caméra qui bouge. Je pense que je me situe plutôt entre le peintre et le réalisateur de cinéma. Je n’ai pas le goût du mot au point de le garder à tout prix mais faire le pari que la lumière et le cadrage dira tout de l’ambiance, oui.

À l’époque où vous vous êtes attelé à « Shutter Island », le film était-il déjà prévu ?

À l’époque où vous vous êtes attelé à « Shutter Island », le film était-il déjà prévu ?

C. De M. : J’ai su que le film était envisagé alors que j’avais déjà fait une bonne trentaine de planches. Sur le coup, ça m’a un peu embêté. Mais, finalement, un film c’est quand même long à faire, entre le tournage proprement dit et la post-production, logiquement le livre ne pouvait que sortir avant. Et quand j’ai vu que c’est ce petit inconnu de Martin Scorsese qui osait venir m’enquiquiner ! (rires)

Et alors ? Qu’est-ce que vous avez pensé du film ?

C. De M. : Oh, oui, il y avait de très belles images. C’est vieux tout ça !

Pour vous ce n’est peut-être pas le meilleur film de sa carrière ?!

C. De M. : Je n’ai pas d’avis comme ça, je n’envisage pas l’art avec des classements, des meilleurs, des moins bons, ce n’est pas trop mon truc. Il y a des choses qui me touchent, qui m’émeuvent ou pas. J’ai souvenir qu’effectivement, quand le film commence, j’étais très, très emballé et puis il m’a un peu perdu au milieu. Voilà, c’est un souvenir que j’ai comme ça, un peu flou à vrai dire.

Bon, on va fermer la parenthèse cinéma mais j’imagine que vous avez aussi vu le film d’Albert Dupontel…

Bon, on va fermer la parenthèse cinéma mais j’imagine que vous avez aussi vu le film d’Albert Dupontel…

C. De M. : Oui, je l’ai vu en avant-première.

Il est frappant que la fin du film soit totalement différente de celle du roman et pourtant elle est cautionnée par Pierre Lemaitre de la même façon qu’il a cautionné votre adaptation. Il en ressort qu’on se trouve face à trois œuvres différentes qui racontent la même histoire…

C. De M. : Oui mais il y a aussi plein de ponts, plein de parallèles quand même…

Le fait d’avoir publié la bande dessinée bien avant la sortie du film, est-ce que ça donne une deuxième vie à l’album en librairie ?

C. De M. : A priori oui, ça a l’air d’être le cas d’après ce que dit l’éditeur mais je n’ai pas de visibilité sur ce qui se passe en librairie. Je suis chez moi en train de dessiner mes prochains projets, donc le passé d’il y a maintenant deux, trois ans je m’en préoccupe peu. L’éditeur m’a dit que c’était reparti pour les ventes, ils en ont réimprimé je crois, l’effet cinéma est donc positif !

Un petit mot sur vos débuts avec le triptyque « Emma » paru chez Triskel, un petit éditeur. C’était vraiment votre première bande dessinée. Vous étiez dans la publicité je crois…

Un petit mot sur vos débuts avec le triptyque « Emma » paru chez Triskel, un petit éditeur. C’était vraiment votre première bande dessinée. Vous étiez dans la publicité je crois…

C. De M. : Non, je n’étais pas dans la publicité. J’ai fait une école qui, je pensais, me ferait travailler le dessin, mais l’enseignement était quand même assez orienté vers la publicité. Cette façon de vivre du dessin rassurait mes parents, à leurs yeux on pouvait plus en vivre qu’en étant peintre ou ce genre de choses. Mais j’ai quitté cette école avant la fin du cursus tout en y faisant de belles rencontres. C’est dans ce cadre-là que j’ai connu Frédéric Poincelet et c’est lui qui, en grande partie, a changé ma vie. Il m’a initié à la bande dessinée anglo-saxonne que je ne connaissais pas (Dave McKean, Kent Williams, John J. Mutt, George Pratt, Bill Sienkiewicz), et c’est là que j’ai réalisé qu’on pouvait faire de la peinture en bande dessinée, parce que, moi, la bande dessinée classique ligne claire, ce n’est pas que je n’en suis pas capable mais ça ne m’intéresse pas. Je suis trop « sale » dans mon fonctionnement, je ne peux pas faire un travail propre comme ça. La production anglo-saxonne a été pour moi un premier changement dans ma vie, on va dire artistique. Du coup, j’ai fait « Emma », ma première bande dessinée, tout seul dans mon coin sans scénario, un peu au jour le jour, mais elle est restée une bonne dizaine d’années dans mes cartons et c’est encore Frédéric Poincelet qui m’a demandé un jour de lui donner des photocopies de mon travail, pour les présenter à des éditeurs à l’occasion du Festival d’Angoulême. Et c’est comme ça qu’il m’a mis un pied à l’étrier dans le métier d’auteur de bande dessinée, tout ça grâce à Frédéric !

On a le sentiment en regardant votre bibliographie que les choses se sont enchaînées relativement facilement, à peine un projet terminé, qu’un nouveau se concrétisait…

On a le sentiment en regardant votre bibliographie que les choses se sont enchaînées relativement facilement, à peine un projet terminé, qu’un nouveau se concrétisait…

C. De M. : Oui, je me suis rendu compte à partir de ce moment-là, ce que je ne savais pas, c’est que j’étais un « auteur », c’est-à-dire que j’avais des choses à dire. Avant cela, je pensais que j’étais un dessinateur qui allait juste faire des dessins, des images et en fait je me suis rendu compte que j’avais au fond de moi des choses à sortir. Quand j’ai commencé à faire « Emma », j’ai commencé à écrire d’autres scénarios, que je n’ai jamais dessinés finalement et qui sont toujours dans mes tiroirs. À partir du moment où j’ai mis le doigt dans l’écriture, je n’ai pas cessé d’imaginer des histoires. J’en ai des tonnes, je sais que je n’en dessinerai même pas la moitié ! Après, c’est un métier aussi, et quand on fait ce choix-là il faut en vivre, il faut au moins faire une bande dessinée par an, même deux aujourd’hui. J’essaie toujours d’avoir un peu d’avance, quand je fais une bande dessinée, j’essaie toujours d’avoir déjà écrit la suivante mais, le temps passant, ça devient compliqué d’assurer ce rythme.

Vous avez cité tout à l’heure des auteurs américains mais quid des auteurs de la bande dessinée franco-belge ou européenne ? Quels sont ceux qui vous ont marqué ?

Vous avez cité tout à l’heure des auteurs américains mais quid des auteurs de la bande dessinée franco-belge ou européenne ? Quels sont ceux qui vous ont marqué ?

C. De M. : Assez peu finalement. J’ai été marqué par Franquin, pur génie du dessin. Mettre autant de vie dans un dessin c’est magnifique ! Mais il y a aussi l’Amérique du Sud : Alberto Breccia, une référence à mes yeux ! Je n’ai pas non plus une culture bande dessinée très développée, même au niveau anglo-saxon. Frank Miller par exemple, je ne l’ai jamais lu, je connais très mal son travail. Si la bande dessinée anglo-saxonne m’a beaucoup marqué dans un premier temps, si elle m’a montré le chemin que je voulais suivre, je m’en suis détaché. J’ai très peu de confiance en moi donc parfois le travail des autres peut me paralyser un peu. Je peux trouver que les choix faits par d’autres auteurs sont plus pertinents que les miens et alors me perdre un certain temps à me demander si ce que je fais est intéressant et les réponses que j’ai dans un premier temps sont forcément à mon désavantage, donc je perds du temps car au bout du compte j’en reviens à ma façon. En fait, mes inspirations je les trouve plutôt dans le travail de peintres d’aujourd’hui ou d’hier, dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature mais assez peu dans la bande dessinée.

Parce qu’il y a un dessinateur auquel on pense en regardant votre technique, c’est Alex Barbier…

C. De M. : Quand je me suis lancé dans le métier avec « Emma », on m’a effectivement parlé d’Alex Barbier dont je ne connaissais pas le travail. Il est vrai qu’on est proches dans le sens où nos cadrages sont très proches de l’humain. Il poussait même ses cadrages un peu plus loin, n’hésitant pas à se focaliser sur les détails anatomiques. Je m’investis davantage dans la narration quand même, je raconte plus une histoire. Même ses choix de couleurs sont plus courageux, plus fous que les miens.

Vous avez évoqué vos hésitations, vos doutes, et pourtant, en ouverture de chacun de vos albums vous avez coutume de remercier toute une flopée de personnes, ce qui démontrerait que vous êtes tout de même bien entouré pour avancer dans vos créations !

C. De M. : Je remercie beaucoup de gens ? Oui, mais c’est mon petit cercle amical. En général ça ne dépasse pas trois-quatre personnes !

Oui mais ce sont quand même des gens qui vous ont sans doute encouragé en cours de travail…

C. De M. : Non ! Le vrai soutien, c’est essentiellement ma compagne. Sinon, c’est une discussion qu’on a entre amis, autour d’un verre. Je tiens à les remercier mais sans vouloir dénigrer leur importance, ils ne font pas partie du moteur. Non, on est seul face à ses doutes et face à ses envies. Et puis, la plupart de mes amis sont comme moi, ce sont des artistes, donc ils ont les mêmes doutes.  Nos conversations tournent autour du métier, de l’Art en général. Il peut arriver qu’on puisse avoir une discussion sur un aspect technique particulier, qu’il m’arrive alors d’expérimenter et si cela me réussit, je remercie par exemple Cyrille de m’y avoir fait penser.

Nos conversations tournent autour du métier, de l’Art en général. Il peut arriver qu’on puisse avoir une discussion sur un aspect technique particulier, qu’il m’arrive alors d’expérimenter et si cela me réussit, je remercie par exemple Cyrille de m’y avoir fait penser.

Vous vous êtes autant illustré dans le travail en solo qu’avec un scénariste ou un adaptant un roman…

C. De M. : …avec un scénariste c’est rare !…

Il y a quand même eu Laurent Lacoste par exemple pour « Le Curé »…

C. De M. : …en fait, « Le Curé » était un scénario que j’avais depuis un petit moment dans mes tiroirs. Laurent était un ami qui, à mes yeux, avait le potentiel d’être un grand écrivain. Je l’ai sollicité pour réécrire des scènes et certains dialogues. Il a eu également l’idée du personnage féminin qui n’existait pas dans ma première version et qui a grandement amélioré cette histoire. J’en parle au passé hélas, car j’ai appris son décès très récemment. Je pense qu’il aurait fini par écrire un roman et je suis persuadé que cela aurait été excellent.

Tout comme Fabcaro, c’est vous qui avez…

C. De M. : …Non ! « Figurec » est une adaptation, c’est un roman de Fabrice Caro (Fabcaro) que j’ai adapté en bande dessinée, mais seul.

À l’époque il ne dessinait peut-être pas encore ?…

C. De M. : Si, mais je pense qu’il n’avait pas envie de dessiner l’histoire qu’il avait déjà racontée. Il n’avait pas encore publié « Zaï zaï zaï zaï ». Mais ce serait à lui qu’il faudrait poser la question. Question scénariste, c’était surtout Richard Marazzano avec qui j’ai travaillé sur « Dusk », même si je participais un peu à l’élaboration des scénarios. Thomas Benet c’est pareil. On a vraiment travaillé à deux le scénario de « Swinging London ».

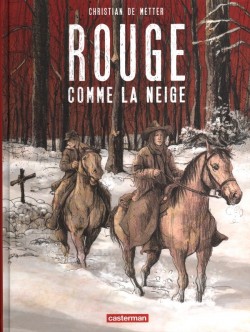

Votre travail sur « Rouge comme la neige » se démarque sensiblement de vos réalisations antérieures. C’était une remise en cause de vos techniques, un besoin ?

Votre travail sur « Rouge comme la neige » se démarque sensiblement de vos réalisations antérieures. C’était une remise en cause de vos techniques, un besoin ?

C. De M. : Non, c’était une volonté d’être dans une sorte d’inconfort, à tous niveaux. D’abord avec un univers qu’a priori je n’aime pas. Le western que j’avais connu petit me révoltait, John Wayne m’a toujours exaspéré…

Vous ne trouvez pas que c’est un peu limite de calquer tout un genre sur un seul acteur ?!

C. De M. : C’était un exemple. Mais j’ai toujours vu dans les westerns que j’ai pu voir à l’époque où j’étais encore un gamin, dans les années 1970, une forme de propagande. Il y avait toujours le méchant Indien, le méchant Allemand, face au héros Américain qui…

…mais le western a évolué aussi…

C. De M. : …oui après ça a évolué mais puisque ça ne m’avait pas attiré enfant, j’en ai très peu regardé par la suite.

C’est marrant parce que, gamin, on a plutôt tendance à aimer les films où ça canarde, où ça se castagne !

C. De M. : Ben non, je n’étais pas comme ça ! (rires) J’étais un gamin un peu particulier peut-être ! Mais non, je n’ai jamais aimé comment les Indiens étaient représentés dans les films.

Parce que « Little Big Man » c’est quand même un sommet !…

Parce que « Little Big Man » c’est quand même un sommet !…

C. De M. : Ah oui ! Mais là, on est dans une fresque historique, on n’est plus tout à fait dans le western. Vous trouverez forcément toujours des contre-exemples mais il restera toujours qu’une chose, c’est mon point de vue : je n’aimais pas ! N’essayez pas de me convaincre que j’aimais, je n’aimais pas le western, c’est une histoire de goût. Je ne dis pas que j’ai raison ou que j’ai tort, mais c’est comme ça ! C’était donc une sorte d’inconfort que je voulais, en partant justement d’un univers auquel je n’adhère pas. Par contre graphiquement, ça me plait, j’aime bien le potentiel graphique du western, je trouve ça intéressant à traiter avec toute la galerie de personnages qu’on peut y trouver. Mon désintérêt pour ce genre tient aussi au fait que le thème récurrent du western est la vengeance. J’ai beaucoup de mal avec ça. Justifier la vengeance, esthétiser la violence. Je hais totalement l’univers de Tarantino par exemple. Donc voilà, ayant identifié pourquoi je n’aimais pas le western, je me suis arrangé pour qu’un personnage, peut-être un peu plus subtil, (c’est peut-être aussi pour ça que j’ai choisi une femme pour ce rôle !), soit amené, non pas à avoir envie de se venger mais à devoir dans un premier temps sauver la personne qu’elle déteste le plus au monde pour arriver à, si ce n’est à le comprendre, à le connaître. Je voulais jouer un petit peu sur ces choses-là. Et graphiquement, je voulais être dans l’inconfort parce que ça faisait un petit moment que j’étais avec le pinceau. Je construis directement au pinceau, un peu en volumes comme si je faisais de la sculpture et j’avais l’impression d’avoir perdu ce qui était, je crois, ma force quand j’étais enfant, à savoir le dessin ! Je ne connaissais pas le pinceau quand j’étais petit, ce n’était que le dessin. J’avais l’impression d’être devenu beaucoup moins bon dessinateur que lorsque j’avais dix, douze, quinze ans. Donc j’ai voulu me remettre aussi en question sur ce plan là. Je trouvais que j’avais un scénario qui était intéressant et je voulais, dans cette forme d’inconfort, y trouver une obligation de concentration pour vraiment tenir le bouquin le plus possible du début jusqu’à la fin parce que c’est souvent assez long et fastidieux à faire une bande dessinée. On rentre assez vite dans une sorte de routine. Là je voulais trouver une certaine forme d’inconfort pour éviter de tomber dans le piège de la routine.

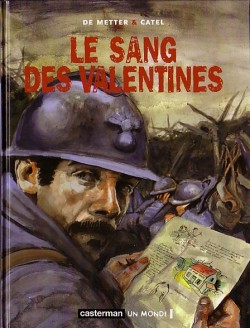

Je vous propose de jeter un petit regard rétrospectif sur votre parcours et ses différents jalons. « Le Sang des Valentines » est un peu précurseur d’« Au revoir là-haut » avec la guerre de 14-18…

Je vous propose de jeter un petit regard rétrospectif sur votre parcours et ses différents jalons. « Le Sang des Valentines » est un peu précurseur d’« Au revoir là-haut » avec la guerre de 14-18…

C. De M. : Certes, c’est une histoire qui touche également à l’identité et à l’usurpation de l’identité. Catel avait participé au « Sang des Valentines » en faisant les dessins dans les lettres. D’ailleurs le point commun est aussi l’après guerre, le retour après les combats. Emma également avait un personnage amnésique provoquée peut-être par le traumatisme des combats, ou pas.

Vous avez aussi manifesté votre intérêt pour la guerre de 14-18 dans « Paroles de poilus », un album collectif…

C. De M. : Alors là, ce n’est pas moi qui ai manifesté mon intérêt pour y participer, j’ai été sollicité parce que j’avais fait « Le Sang des Valentines ». Le choix du contexte de la guerre de 14-18 est lié à cette histoire de correspondance, de choses cachées à travers cette correspondance. C’est un scénario sur lequel j’avais commencé à réfléchir déjà à l’époque où j’avais fait « Emma », donc c’était dans les années 1990. J’ai choisi ce contexte historique et géographique parce que le personnage ne pouvait être en contact avec une personne que par le biais épistolaire. Mais ce n’était pas un amour de la guerre de 1914, même si c’est un sujet qui m’intéresse aussi. Avant tout, moi c’est l’humain qui m’intéresse, pas tant le contexte historique. Par la suite, j’ai effectivement été sollicité à plusieurs reprises, on n’a pas cessé de me demander des choses autour de la guerre de 1914. J’ai d’ailleurs un projet en tête qui se passe aussi pendant cette guerre mais ce n’est pas la guerre en elle-même qui m’attire, mais bien les personnages que je pourrais y mettre.

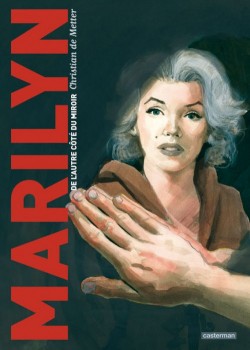

Pour sortir un peu de votre univers très sombre, « Marilyn, de l’autre côté du miroir » est une belle rêverie…

Pour sortir un peu de votre univers très sombre, « Marilyn, de l’autre côté du miroir » est une belle rêverie…

C. De M. : Comme souvent dans mes projets qui aboutissent, ce souvent deux histoires qui se percutent. J’ai plein de débuts d’histoires dans mon ordinateur qui, souvent, individuellement, n’arrivent pas à se développer. Et puis tout d’un coup, il y en a deux qui se percutent et se fondent en une seule. C’est le cas de « Marilyn…». C’était la volonté de faire un portrait de Marilyn, d’être au plus juste de cette personne avec cette personnalité riche et complexe et, en parallèle, j’avais un autre projet qui parlait du deuil. Et, les deux ensemble, je trouvais que ça matchait bien ! Je pense que Marilyn Monroe n’avait pas réussi à faire le deuil de tout un tas de choses dans sa vie : de son père qu’elle ne connaissait pas, de son enfance, de ses drames, de ses mariages malheureux, d’abus sexuels, d’enfants non nés, voire avortés. Je ne dis pas que ça aurait été simple de faire le deuil de tous ces malheurs, mais je pense que d’une certaine façon elle n’a pas pu vivre sa vie normalement à cause de tout cela.

Et d’une certaine façon, Norman, c’est vous, un fantasme ?!…

C. De M. : Ah non pas du tout ! Je n’ai aucun fantasme de ce type et je ne me serais jamais dessiné avec un duffle-coat ! Je déteste les duffle-coat ! (rires) Non, Norman c’est juste le personnage idéal par rapport à cette histoire, un peu naïf, un peu pur, un peu comme la neige etc. Je suis dans Marilyn, je suis dans Norman, je suis forcément dans tous les personnages puisque je suis metteur en scène de l’histoire. Mais surtout, n’y voyez aucun fantasme personnel, du genre « si je l’avais rencontrée, elle serait tombée amoureuse de moi » ! (rires)

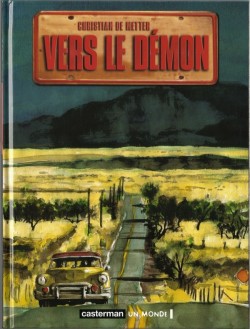

Est-ce que l’idée de départ de « Vers le démon » vient de la lecture du roman de Hubert Selby ?

Est-ce que l’idée de départ de « Vers le démon » vient de la lecture du roman de Hubert Selby ?

C. De M. : Ah non, c’est arrivé en cours de route. Je ne sais plus trop comment m’est venue l’idée du scénario. Le point de départ peut se résumer ainsi : quelqu’un qui croit en la culpabilité de l’assassin de son enfant et qui apprend qu’il a été relâché de prison suite à un test ADN qui le disculpe, qu’est-ce qui peut bien se passer dans la tête de ce père ?… En fait c’est le même thème que ce que je traite dans « Nobody » : c’est vraiment le démon en soi et la quête de la vérité. Mais le livre, « Le Démon » de Selby, est arrivé en cours de route parce que quand j’ai commencé ce scénario, ça ne s’appelait pas « Vers le démon » et, comme ça arrive souvent quand on écrit une histoire, on est surpris par des personnages qui prennent vie, d’une manière qu’on n’avait pas imaginé. C’est le cas de cette jeune fille, l’auto-stoppeuse. Et tout d’un coup le roman de Selby est arrivé. Je devais être en train de le lire et je me suis dit que ça collait bien à ce que je voulais raconter avec cette histoire. Il n’était pas du tout présent dans la première mouture du scénario mais par contre, il est venu télescoper mon histoire et l’a enrichie en donnant à ce que je voulais raconter tout son sens. D’où le titre « Vers le démon » !

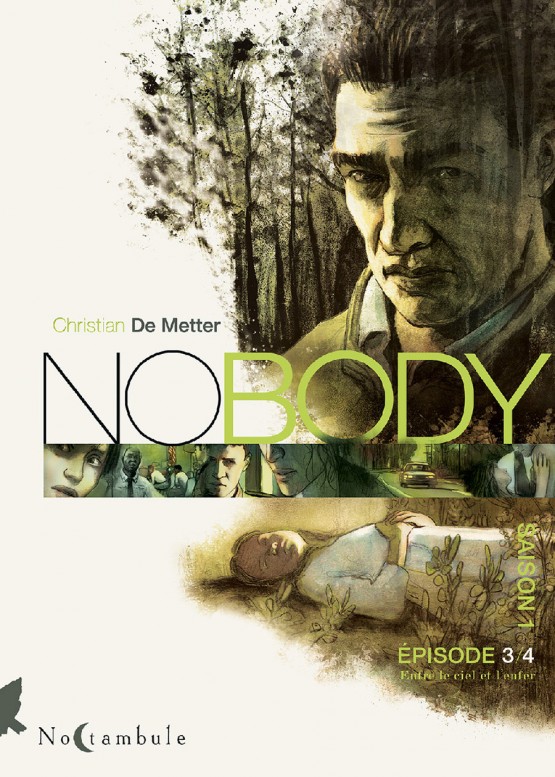

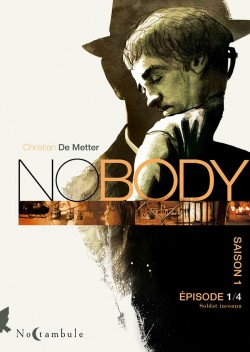

Alors on va tout de suite enchaîner avec votre dernière série en cours : « Nobody ». Pouvez-vous nous parler un peu de la genèse de ce projet ? Est-ce que ça part d’une fascination pour les séries télévisées ?

Alors on va tout de suite enchaîner avec votre dernière série en cours : « Nobody ». Pouvez-vous nous parler un peu de la genèse de ce projet ? Est-ce que ça part d’une fascination pour les séries télévisées ?

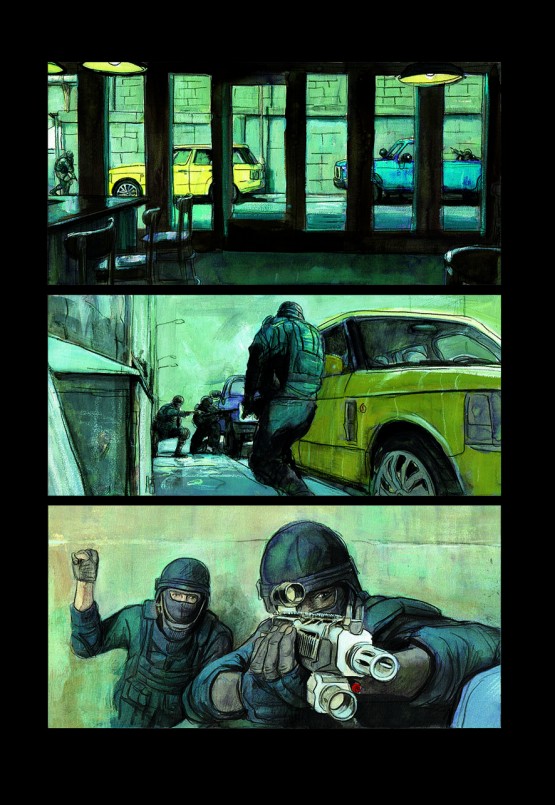

C. De M. : Alors ce n’est pas comme ça que ça s’est passé non plus. C’est une histoire qu’un jour j’ai raconté à ma femme, juste l’idée générale de l’histoire, le pitch : ça commence comme ceci, il se passe ça, et ça finit comme ça. Je pensais qu’elle allait me dire « Ouais, bof, non, ça ne marche pas ! » mais elle a eu une réaction de surprise et je me suis dit « Tiens, je tiens un truc ! ». Je l’avais vraiment scotchée. Par ailleurs, tout ça est arrivé à un moment où je me posais des questions sur notre médium, la bande dessinée. Sur la difficulté croissante d’en vivre décemment, car je fais partie de ces gens qui ont besoin d’espace pour m’exprimer, qui demandent plus de pages. Et comme on n’est plus payé à la planche mais au forfait, notre valeur marchande n’a cessé de baisser, de se dégrader au cours de ces dernières années. La volonté de raconter quand même des histoires plus longues subsiste chez moi, tout en n’étant pas suicidaire, parce que faire un bouquin de trois cents pages c’est complètement suicidaire aujourd’hui. Le bouquin va coûter plus de vingt euros, il va sans doute avoir du mal à se vendre et le forfait proposé ne sera jamais à la hauteur du travail investi. Alors je me suis dit : « Et si je découpais ça sous forme d’épisodes d’une petite série ? » Je suis alors allé voir du côté des séries anglo-saxonnes, que je ne connaissais pas parce que ces dernières années je n’ai pas pris le temps de regarder quoi que ce soit, ni films, ni séries. Je n’étais que dans le boulot. Et là, j’ai pris le temps d’en regarder quelques-unes. J’en ai profité pour voir « The Wire » que j’avais en DVD depuis des années sur mes étagères sans jamais les avoir visionnés, et j’ai trouvé dans « True Detective » et « Fargo » à la fois la contrainte et la liberté que je cherchais. La contrainte, c’était de trouver une thématique forte à la série mais avec la liberté de pouvoir aller de saison en saison avec d’autres personnages, d’autres lieux, d’autres histoires mais toujours développées autour de la même thématique. En l’occurrence ce jeu de mots autour du mot Nobody qui signifie à la fois « personne » et « pas de corps » même si « pas de corps » se greffe davantage sur la première histoire que peut-être sur les suivantes car je ne sais pas encore comment tout ça va évoluer. Mais voilà, j’ai trouvé un cadre qui me plaisait totalement, quatre tomes ça me paraissait très bien, et je me suis fixé comme objectif de sortir un album tous les six mois…

…Pari tenu !

C. De M. : Le pari est tenu, avec des albums réalisés en couleur directe comme je fais d’habitude avec des possibilités d’écriture justement très différentes du one-shot. En effet, je peux découper la saison en deux parties et faire deux points de vue différents, je peux jouer sur le cliffhanger, je peux jouer sur tout un tas de choses, ce que le one-shot ne pourra pas nous permettre forcément. Donc voilà, ces contraintes et ces libertés que je cherchais, je les ai effectivement trouvées comme repères dans les séries anglo-saxonnes. Mais je fais de la bande dessinée et ça reste de la bande dessinée !

En général quand on annonce une saison 1, on s’attend à ce que la saison 2 embraye comme une suite avec souvent les mêmes personnages…

C. De M. : Ah non, la saison 2 n’aura rien à voir avec la saison une ! La saison une se termine au quatrième tome. Avec la saison 2 je pars ailleurs, avec d’autres personnages. C’est ce que je vous disais dans la série d’anthologie telle « True Detective » ou encore « Fargo » : on garde la thématique mais les personnages, les lieux les histoires changent d’une saison à l’autre. A priori, l’histoire la plus avancée au niveau écriture pour l’instant se déroule en Italie dans les années 1970, et là on ne sera pas dans la tête d’un seul personnage, mais il y aura un côté plus choral, avec plusieurs personnages autour d’un fait divers.

Et toujours sur quatre volumes ?

Et toujours sur quatre volumes ?

C. De M. : À priori non, enfin… je ne sais pas. J’aurais voulu que ce soit en quatre volumes mais il y a aussi des choix éditoriaux qui entraînent des discussions. Je pense que le succès ou non de la saison 1 ce jouera à la sortie du 4 et dès lors la saison 2 subira l’effet positif ou négatif de ce résultat. On verra.

Vous avez quand même bénéficié d’un accueil critique plutôt favorable dans son ensemble, non ?

Vous avez quand même bénéficié d’un accueil critique plutôt favorable dans son ensemble, non ?

C. De M. : J’ai eu droit à une douzaine de chroniques, alors que d’habitude j’en ai 150, 200 ! Il y a plein de gens qui ne connaissent même pas l’existence de la série. Le bouche à oreille commence un peu à fonctionner. J’ai envie de faire la saison 2, mais je pense que l’année prochaine je vais plutôt faire un break. Au niveau matériel j’ai le potentiel pour l’instant de faire au moins cinq ou six saisons, je sais ce que je vais raconter. Mais on verra…